Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

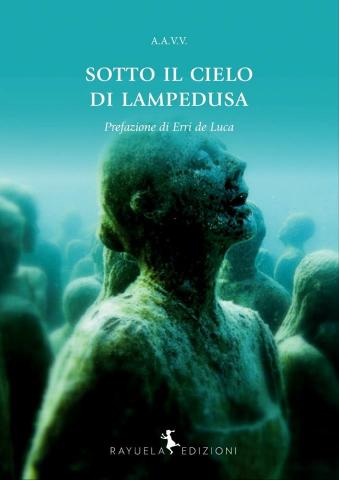

AOSTA – Fu nel 2011 che i poeti Michael Rothenberg e Terri Carrion lanciarono un appello mondiale: far tornare la poesia al suo antico – e oramai dismesso – ruolo sociale e civile. Utilizzare la parola poetica, cioè, per chiedere cambiamenti umani, civili, culturali, economici, ambientali. Nacque il movimento 100 Thousand Poets for Change, che giorno dopo giorno, poeta dopo poeta, si è esteso fino a comprendere 115 paesi del mondo. A Bologna esiste il gruppo più produttivo e attivo dell’Italia, che ha già organizzato manifestazioni ed eventi collettivi. All’indomani del tragico episodio del 3 ottobre, quando morirono 366 migranti per il naufragio della loro imbarcazione, è nato il progetto editoriale di “Sotto il cielo di Lampedusa”, edito da Rayuela Edizoni (2014).

Un progetto collettivo, in cui raccogliere poesie e autori che ponessero l’attenzione sul dramma del Mediterraneo, sull’inaccessibilità della “Fortezza Europa”, sugli “annegati da respingimento”. Tante le voci che hanno aderito al progetto, tante le accuse rivolte ai veri responsabili di queste tragedie marine, che potrebbero essere tutte evitabili, semplicemente, con una politica più attenta di visti e cordoni umanitari.

“Un confine per segnare la linea / in una retta si chiude perfetta / in una traccia / su un figlio senza abbracci / senza identità né case a cui ritornare”, scrive Meth Sambiase. I motivi per cui si parte sono tanti, troppi. E non dovrebbero essere sempre giustificati; perché si parte anche semplicemente per il desiderio di farlo, senza doversi sentire in colpa del danno e della noia che si recano agli altri. “Ma tornare indietro / è difiscile / stare qui / difiscile / il mio tempo te lo do / la schiena il corpo te lo do / in cambio di un cartoccio / ma la faccia l’espressione degli occhi / la bocca // se vuoi sparare spara in cielo / noi non siamo / uccelli” (Maria Luisa Vezzali). E di fronte a questa sconvolgente realtà, anche la poesia trema e si sente in un certo senso impotente, inutile: “Io resto nella mia cuccia a guardare che piove / mentre la morte si veste di ottobre e di vento / mi sento cadere di foglie e parole svendute / inutile, come un verso che non dice poesia” (Annamaria Giannini). Ma, come scrive Giacomo Sferlazzo del Collettivo Askavusa, “Il mare non ha colpe”, perché le colpe sono tutte degli uomini, delle loro leggi assurde, delle loro paure archetipe, del capro espiatorio che sempre, in ogni momento, deve essere creato per alleggerirsi le coscienze – come se dalla Storia non si potesse mai imparare nulla: “Il popolo italiano sempre innocente, sono loro, quelli che stanno / al Governo e in Parlamento, che hanno fatto le leggi / sui respingimenti, loro hanno firmato i trattati con Gheddafi, / e poi è evidente che tutta questa gente qua non ci può stare” (Francesco Sassetto).

E l’orrore, il disgusto delle 20.000 vite perse per sempre nel fondo del mare, durano poco, quasi solo il tempo di un errore. E poi si finisce, come sempre, nel silenzio dell’omertà, nella frenesia dell’informazione che fa notizia, crea lo scoop, e poi si rigira pigramente verso altri interessi più attraenti, come scrive Sassetto: “Noi dalle nostre rive sfogliamo stancamente il giornale / che già annuncia nuovi barconi in avvicinamento, assuefatti / alla compassione ad intermittenza, noi coristi del coro / che grida forte e freme, / e tace nuovamente il giorno dopo”.

Tag: Poesia

“Volevo ancora le poesie, le stelle e i gelsomini, e te…”

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

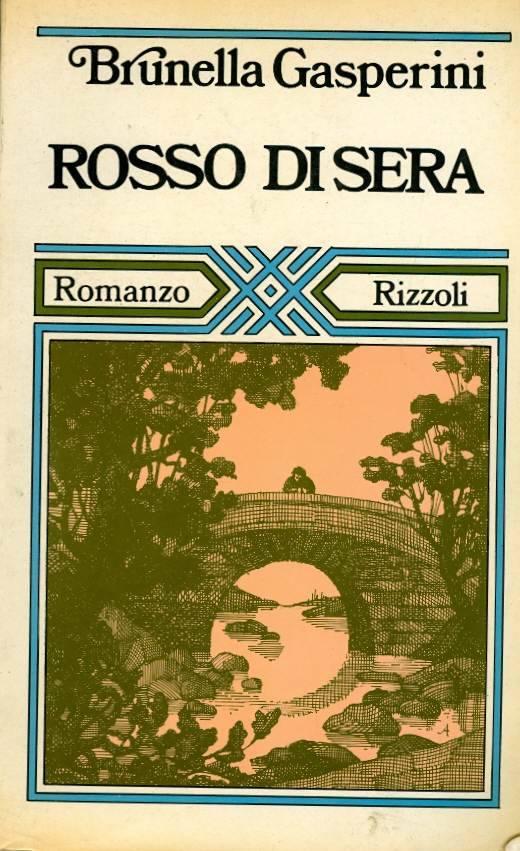

AOSTA – Brunella Gasperini fu grande giornalista, di costume, di vita, di maniere gentili. Esplose nel 1963 alla scrittura narrativa proprio con “Rosso di sera” (Rizzoli), romanzo adolescenziale (ma definizione limitante) e di formazione, che suscitò non poco clamore nell’Italia agli esordi del boom economico. La storia che Brunella Gasperini ebbe il coraggio di presentare rompeva omertà e ipocrisie di una società oramai verso il collasso. I personaggi migliori sono il nonno anarchico e anticonformista, allontanato ed esiliato dal resto della famiglia borghese e bigotta (“Gli altri, mio padre, mia madre e i grandi in genere, ti parlano come se l’esser giovani fosse una colpa, o una buffa malattia, o almeno un transitorio accidente. Il nonno, solo guardandoti, ti rende cara la tua giovinezza, perfino nel momento in cui ti fa star male”); la donna abbandonata e sola, che cerca di combattere per la salvezza di sua figlia, una ragazza turbata e depressa, con una vita e una personalità decisamente borderline. Nel romanzo non si ha certo paura né tremori a evidenziare questi caratteri, queste alternative scelte. C’è già, in germe, la voglia della ribellione che poi esploderà di lì a pochi anni, con una contestazione che si farà ben più violenta ma spinta dalle medesime esigenze che compaiono in questa emozionante storia, narrata come una fiaba, come un sogno lungo una vita.

In Rosso, il ragazzo protagonista, c’è l’ansia di diventar grande ma non la fretta di crescere. C’è una maturità in doloroso e tumultuoso allestimento. C’è il primo incontro con l’amore: con una passione che, seppure vissuta da due adolescenti, non è sbadata né sbandata; ma è un amore covato con l’attenzione di cercatori d’oro, con sacerdoti che cercando di preservare una parte fragilissima di bellezza. E la passione d’amore, in Rosso, si unisce e si allaccia indissolubilmente all’amore per le poesie. Soprattutto quelle di un grande Pablo Neruda, tanto amato anche dal nonno anarchico. Ma ci sono anche altri poeti e poetesse, da Saffo a Sergio Solmi. Questo romanzo, nonostante gli anni siano trascorsi, non ha niente a che vedere con gli stanchi, sfibrati, banali, ipertrofici, volgari volgarissimi amori odierni di quattordicenni e quindicenni che confondono amore con altro e ignorano ogni possibile ricchezza di vera letteratura.

È una passione scriteriata, quella che Rosso nutre per letteratura e amore; un’ansia, un bisogno intimo e costante, quello della poesia. Che a sua volta si unisce a un amore (ritenuto persino inutile, dall’altra società) della musica: Rosso suona la tromba come fosse un arma, una bacchetta magica che lo può separare da tutte le volgarità, dallo sconforto, dal dolore. E, inevitabilmente congiunto con l’amore, c’è l’incontro con le prime delusioni, le prime frustrazioni, la sconfortante ansia delle ore che incalzano e che non sembrano mai dare requie. C’è il rimorso, un sentimento fin troppo adulto: così, infatti, Rosso si incolpa di non aver saputo fare altro che regalare alla sua amata “soltanto della letteratura”. E anche quando sembra che tutto non possa far a meno di ripiombare nei canoni consueti della società, immobilizzarsi di nuovo in quel mutismo, in quel borghese perbenismo soffocante, quando non sembrano praticabili altre strade che quelle della carriera benestante (maturità, università, fidanzata, matrimonio, figli…) la ribellione giunge, viene gridata senza voce; Rosso chiude il racconto della sua storia con una frase che diventa manifesto e programma: “No, non voglio dimenticare”.

“Nel fruscio feroce degli ulivi” la parola che conforta.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – La ricerca poetica è ricerca spirituale: il fine della poesia di Angela Caccia è lampante e palese. Nella sua silloge “Nel fruscio feroce degli ulivi”, edito da Fara Editore nel 2013, la Caccia squaderna la potenza della sua parola poetica nella contemplazione del metafisico, nella ricerca di evidenti prove dell’esistenza d’un particolare (e specifico) altrove. Ma ogni prova, ogni dato d’evidenza, è coraggiosamente vagliato dalla ragione, che non perde mai il suo ruolo di referente ultimo: il pensiero è filo guida, anche quando le istanze profonde, i richiami più urgenti oltrepassano il sensoriale, l’empirismo, lo spiegabile e il comunicabile. E la parola ricerca lo spessore: “Parole parlanti le tue / parole scritte in fuga”; lo cerca sulla pagina bianca, sul campo d’arare della letteratura: “È campo di battaglia il foglio”; lo ricerca nella materia più terrestre, nella dimensione più terrena, quella che è più sincera e naturale: “Parole vere / le più terrose”. E lo cerca in relazione a un interlocutore, un tu che cambia spesso forma, come dune nel deserto: se spesso pare la poetessa rivolgersi a Dio, altre volte chiaramente l’interlocutore è più fisico, maschile, definito nella sua identità (“Ora sei altro da me / ora sei l’uomo che io sognavo / e tu non speravi. Ho spinto il tempo / e lui ti ha colmato di sé”).

Le immagini sono attinte, come capita sovente in questi anni, dalla realtà quotidiana; ma è una realtà particolare, per certi tratti remota, con pennellate di “sai di cielo e / di bucato sulle corde”. C’è il ricordo, la reminiscenza di interni intimi e caldi, profumati di umanità: “Terrò il / focolare sempre acceso e grappoli di cipolle / ed erbe secche ai muri”. Ma oltre la soglia c’è comunque il mondo; e il mondo è il luogo dove si concretano le scoperte; ma è anche il luogo della gioia, del benessere: “Nei rumori familiari della strada / una gioia sottile / rimbalza dai marciapiedi alle case”. È una ricerca di grande libertà, una spinta non all’evasione ma all’espansione: “Solo al vento / sarà dato scollinare le frontiere?”. La fiducia nell’estensione è totale, attraverso l’utilizzo delle parole e della comunicazione; si rifiuta il silenzio fine a sé stesso, un silenzio che non sia meditazione, ma come Giovanni si preferisce urlare nel deserto: “”Lancia in alto le sillabe / e ricadranno pietre / a frantumare i muri”.

La materia poetica è tratta in grande quantità dal Vangelo, dalle sue immagini e dalle sue parabole: “È chiarore di vita […] / è il chicco di grano che torna a cadere nel solco”. Ed esattamente come nel Vangelo, la portata di umanità travolge il mondo in ogni sua attesa e aspettativa, cercando soluzioni e continuità alla Storia umana più estesa: ecco che compaiono le poesie “I giorni sottili (pensando al terremoto in Emilia)”, “Lettera alla mafia (in memoria di Falcone e Borsellino)” e “A Giovanni Paolo II”. La Storia non intasa, non soffoca la continua ricerca, l’esplorazione oltre ogni gradino, ma la rende solo più feconda, più abbondante e nutriente; tutto si fonde in una sorta di “geografia spirituale” che alimenta la domanda e concede il tentativo di risposte: “E saprà ancora farsi primavera”. L’origine del tutto è una scintilla, che esplode “nella penombra di una grotta”, e la nostra crescita rappresenta la costante evoluzione verso un approdo ultimo, dove ci sia la certezza di aver compiuto un percorso di crescita intima e personale, ma che metta in rapporto anche con la società e l’alterità: “Qualcuno approda dove la coscienza si fa porto”.

“Senza rete” per affrontare le nuove epoche.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – La parola poetica è un grimaldello: forza le serrature e apre nuovi orizzonti. Nella silloge di Fiorella Carcereri questo compito è evidente: seppur con significanti quotidiani, semplici e piani (“La mia parola è chiara / ma il tuo cuore la rifiuta”), si cerca di far perno sul significato per scardinare quello che altrimenti rimarrebbe serrato. In “Senza rete”, edito da Edizioni Ensemble, palese è il tentativo di dare importanza e vigore alle parole, anche tramite figure retoriche di ripetizione e ridondanza, soprattutto anafore (“Angelo”), ma anche tramite un continuo confrontarsi di piani temporali diversi e consecutivi (“Ieri, oggi e domani”) e la contrapposizione di opposti aspetti che sottolineano lo stridore e innestano il dubbio: “Decelerazione, / accelerazione, / decelerazione, / accelerazione…”.

Le due parti in cui è divisa la silloge danno l’immediata cifra interpretativa dell’esperienza della Carcereri: “Tu ed io” e “Io e il resto”, in un chiasmo a distanza, stabiliscono il punto centrale della sua ricerca – l’Io – (come in ogni tradizionale ispirazione poetica), mentre i due poli opposti ma complementari rimangono “l’altro”, un interlocutore col quale sempre ci si rapporta e ci si confronta, e “il resto”, dalle varie e complesse accezioni e declinazioni.

Il rapporto col “tu” è altalenante, fatto di avvicinamenti e di allontanamenti, di richiami e di separazioni: “Sembrava un altro addio, / sembrava l’ennesimo addio, / ma le nostre due anime / sono legate / da un moto perpetuo / di andata e ritorno, / di alta e bassa marea”. Il tu esiste, quasi carnale nella sua prospettiva di futuro, nella sua analisi del presente, nel suo ricordo del passato, (“Dimmi come riusciremo / a non essere / uno di questi amori sbagliati”) ma spesso si allontana, se non addirittura fugge, disertando il campo di battaglia e scomparendo nella latitanza: “Ora so che alcuni ricordi / sbiadiscono / o scompaiono del tutto.. / Penso sempre a te, / per saperti con me”. E il poeta rimane in bilico tra rimpianti, rimorsi e la sicurezza di aver ben agito, in ogni caso: “Basta / un’incomprensione / a farci capire / cosa sarebbe la vita / senza di lui. // Fiamma mai spenta. / Solo sopita”.

Il confronto con “l’altro”, invece, nell’esperienza della Carcereri, sancisce l’opportunità di dar vita a una poesia sociale che, com’è evidente negli ultimi tempi, ha oramai perso la sua identità e non riesce più a trovare una chiave espressiva valida e importante. Nel prevalente ripiegamento erotico-amoroso della poesia contemporanea, la carica sociale della poesia si riscopre, in questa silloge, ancora interessata a emergere. Sicché ecco comparire poesie dalle immagini rassicuranti e conosciute, come “Armadio di vita” o “Fari e lucciole”, che si caricano soprattutto di una tensione umana e universalistica: “E poi compro tre calle ad una bancarella, / ne osservo incantata / l’assurdo candore / e mi chiedo / come sia possibile / tanta bellezza / in altrettanta semplicità”.

Non sempre è agevole, né esaustivo, il tentativo di perforare la superficie e di approdare al “porto sepolto” di ungarettiana memoria: il movimento discendente è la somma aspirazione di tutti coloro che con la parola poetica si confrontano e giocano anche se non tutti raggiungono il punto estremo, l’approdo definitivo. La Carcereri sceglie la via della parola piana, dell’immagine rassicurante: quasi una forma di contrappasso per il nostro mondo frenetico e inquietante.

La poesia che difende la natura. E la natura che nutre la poesia.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Una casualità, o forse no, una mossa premeditata, ha concesso al 21 marzo tre oneri che, al fin fine, paiono allacciati indissolubilmente: arriva la primavera (e chi non ricorda Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena del grande poeta?), e si celebrano due giornate mondiali, quella della poesia e quella delle foreste. In difesa, di entrambe. Ed esiste una donna, una grande donna, che ha coniugato queste due passioni, e utilizza la poesia in difesa delle foreste, dei suoi equilibri naturali, della sua importanza imprescindibile, non tanto per il solo essere umano quanto per la sopravvivenza della Terra tutta. Marcia Theophilo ha individuato nella Foresta Amazzonica il punto focale della sua ricerca poetica, l’altrove migliore da difendere coi versi, col ruolo sociale che la poesia negli ultimi anni ha il terrore di ricoprire. La Foresta è il luogo del parto primigenio, è l’utero del mondo che qui si culla e si nutre, che qui si fa largo verso la luce e la vita, verso il calore e il colore: “Dal corpo contratto, dal pieno del ventre /

dalle viscere, sulle rive tra il fogliame /

sono i profumi della foresta e il sangue /

ad avvolgere il suo corpo: /

l’aiutano, le donne del villaggio /

la selva è una galassia che ascolta il suo vagito /

tra le braccia Kupaùba-albero”.

Ma la foresta è anche il luogo dove tutto muore e tutto torna alla vita, con dolcezza e devozione: “Fiore, tu illumini i miei rami / ai primi ritmi del mattino / canto d’uccelli e di grilli / lontani tamburi – poi cadi e muori / per dare vita al frutto: / la foresta spalanca la sua bocca / nell’umido terreno ti riceve”. La Natura è il luogo per eccellenza della vita, dalla forma più piccola (ma non misera) a quella più grande e complessa: “Non solo gli animali ma tutto in natura ha un’anima, / un’anima alata che lascia il mondo quando sogna. E / sogna sempre luoghi ignoti”.

L’immedesimazione del poeta nella natura diventa completa, un panteismo assoluto e sovrano, che fa del poeta un semplice tramite per i bisogni e le esigenze urlate dalla natura: “Noi alberi viviamo di piogge / di rugiade eterne e delle brume / dei fiumi e degli oceani / di mattutini vapori / e delicate nebbie”. Il poeta è vettore dell’angoscia della foresta; del dolore che troppo patisce a causa degli uomini, della loro fame di ricchezze, della loro bramosia del possedere. Irrispettosi delle esigenze della Terra, devastano e distruggono, estirpano e bruciano, perforano e succhiano: “Albero, da te ho preso il dolore selvaggio / quei lamenti nell’aria, nel fiume / fuggono gli animali dai tuoi rami-rifugio / […] / il tronco annerito dal fuoco cade / […] / Si accende un fuoco che abbaglia, acceca. /

Chi può togliere questa freccia senza punta? / Dove possiamo deporre questo male? / In tutti i luoghi della terra

suoni interferiscono, ricordi di morti. / Il cielo che oggi ti accompagna è senza stelle”. La foresta è anche la Madre Acqua, depositaria della più straordinaria ricchezza della Terra, l’acqua “più preziosa del diamante”; ma anche questa è minacciata, distrutta, devastata insensatamente, per un gioco al massacro che punirà solamente i carnefici: “La pioggia ha sapore amaro / sassi, foglie e nuvole / nuvole carnose / pioggia, perché non sei più dolce come prima?”.

Marcia Theophilo ci suggerisce che dovremmo maturare la coscienza dei nostri gesti, anche indiretti. Non tutti abbiamo le asce in mano, le picche strette tra le dita, i fiammiferi pronti nella tasca; ma siamo muti e omertosi complici di ogni ombra che non esisterà più, perché non ci sarà più nessun ramo. Marcia Theophilo ci mette spalle al muro e ci sprona a maturare la coscienza e la consapevolezza che la foresta è l’unico paradiso terrestre, l’unico vero luogo di riposo e di dolcezze: “Respira: è ancora qui la vita / ancora un poco, continua / respira non fermarti / respira, respira, continua / è ancora qui l’inizio della vita”.

Le tracce di Alfonsina “por la blanda arena que lame el mar”.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Anche una canzone è stata composta per ricordarla; per ricordare proprio il momento in cui si arrese alla solitudine e cercò una pace duratura nelle acque del Mar de la Plata. Alfonsina Storni nacque nel 1892 in Svizzera, nel cantone italiano, e la sua prima lingua fu l’italiano; poi, seguendo i genitori, approdò ancora inconsapevole a Rosario, nell’Argentina, paese al quale legò il suo destino e la sua cultura ma anche la sua sofferenza (“Perché fra le tue strade, unte come il tuo fiume, / che è velato, brumoso, è cupo e desolante, / quando giravo a lungo, io ero già sepolta” scrisse in onore di Buenos Aires). Alfonsina Storni fu donna coraggiosa e tenace, amante dell’arte in tante declinazioni: fu attrice, maestra “rurale”, scrittrice, corrispondente, organizzatrice delle biblioteche socialiste. Fu madre senza marito né compagno, viaggiatrice curiosa di conoscere, più che di contatto umano, verso il quale fu sempre diffidente e sospetta, schiva in difesa del suo anonimato personale, della consapevolezza inderogabile di quanto ognuno di noi sia nullità: “Il giorno che io muoio, la notizia / deve seguire pratiche usuali / e di ufficio in ufficio nei registri / al punto suo io sarò rintracciata. // Molto lontano, là, in un paesino, che al sole su nella montagna dorme, / in un vecchio registro, sul mio nome, / mano che ignoro tirerà una riga”.

La sua poesia fu spietatamente autobiografica (“La penna ha catturato momenti della vita, / momenti della vita che fuggirono presto / momenti con impressa la violenza del fuoco / o più leggeri furono che boccoli di spuma”), fiera della sua condizione femminile anche se non femminista (“Non sono pietra / non sono montagna. / Sono solo una donna: / che volete ce faccia?”). La fragilità umana fu un suo tratto distintivo che pervadeva ogni sua parola poetica, ogni sua composizione lirica: “In verità a morir, da quando è nato, / questo buon cuore si va allenando, / prove di dramma non assimilato; / così vive, cadendo e rialzandosi”; ma Alfonsina non rifiutò mai la lotta, l’adesione a un ideale che fosse anche vita attiva, comportamento pratico e pragmatico, in un secolo accelerato di violenze e accadimenti: “Per andar dietro al ritmo delle cose, / di un secolo nervoso a volte volli / pensiero e lotta, vita di quel che vivo, / essere al mondo breve vite in più”. Il fare fu vocazione, fu istinto e imperativo: “Sì, io mi muovo, vivo, nell’equivoco / acqua che corre e si tramescola sento / vertigine feroce il movimento: / fiuto le selve, a nuove terre arrivo”; ma il bisogno di solitudine fu incontrastabile, insaziabile: “Lasciami sola: odi, i germogli rompono… / ti culla di lassù piede celeste / e un passero ti segna alcuni accordi // perché dimentichi… Grazie. Una preghiera: / se al telefono chiama un’altra volta / digli che non insista, non ci sono…”.

La destinazione privilegiata di Alfonsina fu al di là di tutto quella dell’amore: “Ma prigioniera a un sogno seduttore, / del mio istinto tornai al pozzo oscuro, / così, insetto qualsiasi, accidioso / e vorace, io sono nata per l’amore”. La tensione allo spasimo, il desiderio che non pretendeva concessioni: “E passava l’inverno e non veniva, / e passava così la primavera, / e l’estate di nuovo non moriva, / l’autunno mi avvolgeva con l’attesa”. Ma al termine dell’orizzonte, dove lo sguardo si riusciva a spingere per tornarne colmo di colori e suoni (“mirando i grandi uccelli che migran senza un dove”), c’era sempre l’ombra della fine: “È l’arte di morire cosa dura: / si prova molto e non si impara bene”.

La sua piccola orma – “su pequeña huella” – non tornerà più, dalla candida spiaggia; ma le sue impronte vere sono altre, quelle più indelebili e incancellabili: “Nei miei versi, o viandante, sono assente ed esisto, / perciò mi puoi trovare se col libro procedi / lasciando sulla soglia i tuoi pesi e bilance: / chiedono i miei giardini pietà di giardiniere”.

Le poesie sono tratte da “Alfonsina. 13 poesie e 53 disegni di Gabriella Verna”, Dadò, Locarno 1985

Il tempo nemico che nulla restituisce.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – L’ultima edizione è del 2002, per Mondadori. Ma le “Poesie” di Dario Bellezza mancano da troppo tempo dagli scaffali delle librerie. Una delle voci più potenti e spregiudicate della poesia italiana del Novecento, Bellezza ha sempre vissuto straziato dal conflitto tra la “vita tempesta” (e la sua declinazione dell’amore) e la morte, complice anche una malattia a cui lui si è condannato (Dario, “vittima e carnefice” di sé stesso) e che l’ha lentamente consumato nel suo “vecchio corpo rotto da malattie”.

Dario appartenne al genere degli uomini che vivevano di notte e che nella notte trovavano la loro unica missione e il loro unico compimento: “Ogni alba è una resurrezione, ritorno / alla pluralità, ma noi abitatori della notte / non arriveremo mai all’amore / della nostra decadenza!”. La solitudine è la condizione sostanziale che si materializza a ogni livello: “Addio. Tradiscimi con chi / ti pare”; persino a quello artistico (“Morta è la poesia”). La solitudine è, inoltre, la condizione che tesse la “pigra quotidianità”. La vita è tiranna, il vivere è il “suicidio più lento”; ma la vita non è altro che azione quotidiana dopo azione quotidiana, in un ritmo soffocante e asfissiante: “Abbracciato all’enigma / del futuro chiudendo in povertà i giorni / tutti uguali con il cuore a registrare / su un misero giaciglio in una casa / presa in affitto i puerili battiti / d’amore che mai più proveremo, così / sentimentali, così audaci nello sperpero / della pubblica energia”. È un concetto, questo, che in Bellezza si concreta ripetitivo e quasi ipnotico, straziante nella sua ineluttabilità: “Ma il quotidiano insiste […] / […] / Insiste così / il quotidiano […] / Insiste dunque il quotidiano […]”.

Ineluttabile e inappellabile è principalmente la morte: “Ché solo morte / esiste e a lei m’affido”. I rapporti di Bellezza sono sempre stati di intenso amore, nonostante la consapevolezza di essere un peccatore, perché “il giusto non aspetta certo / a Sodoma”. La sua fine tragica fu presentita: “Ascoltavo la morte nel mio sogno / […] / Allora mi ricordai di te e mi svegliai. / La morte mi era a lato. La notte / riempiva la stanza di silenzio. / Alla finestra la luce della luna. E // nel mio cuore un presentimento”.

La vergogna più grande, pel poeta, è quella di non aver vissuto, di aver fatto trascorrere i giorni tra le dita, come sabbia di clessidra; adesso non rimane che stringere l’aria: “Una vita sprecata. La più pura di tutte / fu quella addormentata che non vissi / da vivo, ma ritornando a casa, già adulto / intravidi nello specchio di tutte le brame / […] / Fermati tempo, restituisci il passato!”. La confessione dell’uomo (prima ancora del poeta) è straziante, senza appello: “Ho paura. Paura di morire. […] / Devo prendere atto di questo: / che si è un corpo e si muore”. Ma è la morte che, segretamente, e paradossalmente, ha reso l’uomo un poeta: “Ora alla fine della tregua / tutto s’è adempiuto; […] / Così / senza speranza di sapere mai / cosa stato sarei più che poeta / se non m’avesse tanta morte / dentro occluso e divorato, da me / orrendo infernale commiato”.

I sopravvissuti “Canti d’amore dell’antico Egitto”.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Alla parola “Egiziani” non sono le poesie d’amore le prime immagini che si presentano alla mente. Subito compaiono piramidi, sfingi, monumentali tombe e raffigurazioni di un oltretomba tanto certo quanto misterico. Ma dell’epoca di Ramesse II, il periodo di maggior fioritura dell’Egitto antico, ci rimangono alcune testimonianze scritte di notevole valore e importanza, che la Salerno Editrice ha pubblicato nel 2005, con la cura di Emanuele M. Ciampini: i “Canti d’amore dell’antico Egitto” costituiscono una miniera sorprendente di parole e immagini che riguardano l’amore. È sorprendente stupirsi di fronte ai toni coi quali in Egitto si poetava di questo sentimento, perché è facile ritrovare topoi e immagini concordi con quelle di altre popolazioni del tempo, soprattutto nell’ambito sapienziale (“egli allora magnificherà il mio nome”), a conferma di come il serbatoio poetico e la memoria collettiva sia comune al di là delle etnie e degli orizzonti che si occupavano. Risultano ancora più sorprendenti queste testimonianze vista l’estrema frammentarietà a cui è stata condannata la scrittura egiziana, codificata su supporti troppo fragili per potersi conservare massicciamente e a lungo: “Oh, possa tu venire in fretta da (tua) sorella / come una gazzella che corre per il deserto”.

Questi componimenti paiono sorprendere soprattutto per un aspetto: dopo la parentesi amarniana, con la riforma religiosa e sociale di Akhenaton, il predecessore di Tutankhaton/Tutankhamon, la coscienza egiziana si rende più “umanistica”, più focalizzata sull’interiorità e su un rapporto esclusivo tra uomo e mondo: in questo modo si potenzia il sentire, anche poetico, dell’individuo e la poesia può effettivamente librarsi al di là degli orpelli e dei limiti retorici e celebrativi: “Il tuo amore si è fuso col mio corpo / come [vino] con l’acqua / come una medicina alla quale si mischia della resina”. La nuova e maturanda coscienza di sé porta anche a un cambiamento epocale nella società egiziana: la sempre maggior presa di coscienza del ceto medio-alto egiziano, che comincia a conquistarsi spazi e prospettive all’interno della rigida società piramidale: “Fratello, mio amato, il mio cuore segue il tuo amore, / e tutto ciò che è stato creato per te io te lo racconterò”.

I temi delle poesie son quelli affrontati, classicamente, nei componimenti dall’origine della poeticità: l’amore visto come dolore, come sofferenza, ma anche, all’opposto, un amore concepito come sentimento universale, come potenza sovra-umana che sa conquistare l’uomo e persino cambiarlo (“La mia salute dipende dal suo arrivo / perché al solo vederla io sto bene”). È un amore che anche la Natura appoggia, che soddisfa e sostiene, e nella quale l’amante si ritrova, trasformato e sublimato: “Il melograno ha aperto la sua bocca / […] e rimango verde in ogni stagione / […] e comincio a dispiegare la mia fioritura”. È un amore inesauribile, che non smette mai di ricercare situazione di incontro, convergenze e tangenze: “È un giorno felice quando posso contemplarti. / Fratello, è un canto grandioso vederti!”. È un amore fortemente erotico, nella sollecitazione di tutti i sensi, accesi e stimolati al suo adempimento: “Tu potrai inebriare i loro sensi, / e li soddisferai nella sua notte. / E allora lei dirà: – prendimi tra le tue braccia / e al sorgere del sole noi staremo ancora così”. Spesso l’amore è osteggiato, spesso gli amanti sono costretti a separarsi, divisi dal destino e dagli antagonisti, ma spesso la loro riconquista reciproca sancisce la fine della sofferenza e il ristabilimento di una situazione che viene perseguito come il compimento più perfetto della vita di ognuno: “Oh notte, tu mi apparterrai in eterno, / da quando la signora è venuta da me!”.

“L’arte? Un serissimo modo per giocare”: ChronicaLibri intervista Luigi Imperato.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – La sua definizione dell’arte mi ha folgorato (e spiazzato). Cerchiamo sempre di incoronarla, di darle obiettivi e meriti a volte persino fin troppo pretenziosi. Spero la rendiamo altera. Sicché diventa antipatica, ostile. Pare che voglia discriminare. E invece è soltanto colpa di chi, tale arte, l’ha costruita e se n’è servito. Luigi Imperato, drammaturgo attore poeta (“Voce rauca di mare”, Editrice Zona), in questa bellissima intervista ci spiega come l’unica e vera arte sia quella che riesce a scherzare e a dissacrare. E sia, ancor più, quella che ci fa giocare; e divertire.

I nostri appena inaugurati anni Dieci stanno accelerando ancora più vertiginosamente degli anni Zero. Ci sono rumore, parole che si sovrappongono, fiati inutili, assedi di sillabe. “L’udito è offeso / da suono indiscreto / che si fa presente, / non richiesto, / pretende ascolto / solo perché, / senza ragione, / emesso”. Dalle tue poesie si evince chiaramente come tu opponga al rumore i tuoi silenzi, che “non sono assenza” e che sono coraggiosi ché “non hanno paura”. Come potremmo, secondo te, rendere tutto questo rumore meno molesto? O, addirittura, potremmo riuscire a produrne meno?

Sì, per me il silenzio è un valore. Mi accorgo però che non è semplice trovare chi condivida questa mia idea. Il silenzio viene valutato spesso come un dis-valore, in qualche caso addirittura un problema. Una persona silenziosa non viene “interpretata” come una persona che ascolta o che pensa, ma, in alcuni casi, come una persona con difficoltà. Questo secondo me è legato ai tempi del mondo moderno. Quello che conta oggi è arrivare subito al risultato, è mostrare subito le proprie carte. Se possibile prima di subito. La prima impressione è quella che conta e solo una loquacità vivace, pimpante, performativa è in grado di ammaliare, di conquistare, di affascinare in modo immediato. Il pensiero lento, il silenzio, la meditazione sono molto meno in linea con i tempi a cui siamo abituati. Sia chiaro che poi io non ho soluzioni in tasca, come non sono immune da contraddizioni. Io stesso sono completamente immerso nel mio tempo e io stesso sono affascinato dal ritmo, dalla velocità, dalla performance, dal talento. Mi confronto con questi temi in maniera quotidiana occupandomi di teatro, ma allo stesso tempo, quando posso, cerco di fermarmi e meditare sull’importanza dell’attesa, del risultato da raggiungere senza fretta, della bellezza dell’ascolto senza l’ansia di dover subito entrare in ogni discorso con il diktat del “fare bella figura”. Ecco forse un modo, per quanto parziale, per rendere il rumore meno rumoroso sarebbe fare un passo verso la consapevolezza del rumore. Va bene il social network, va bene il web 2.0, va bene il tablet… ma ogni tanto staccare la spina e rendersi conto che non c’è bisogno di tutto quel “cinguettio” continuo è già un piccolo passo avanti.

Siamo stati costretti a “cinguettare” molto, in effetti. L’afflusso di notizie è pari, in velocità, soltanto alla necessità che le notizie hanno di essere consumate. E anche le persone sono diventate soggette alla medesima scala di valori. Ma tu sembri suggerire diversi modelli di umanità: un umanità che parla “parole nate notturne per non farsi notare”, persone che riescano a stare dietro alla fragilità. Ed è eccezionale quest’ultimo augurio che fai al mondo. Di quale fragilità parli? È davvero possibile, in un mondo come il nostro, poter continuare a sospettare noi stessi di essere fragili? E, ancor più grave, mostrarla al resto del mondo?

Se medito sulla fragilità e su quale fragilità io non veda tutelata, mi viene in mente proprio la poesia. Non intendo solo il genere letterario ma la poesia come sinonimo di bellezza. La bellezza, per me, è qualcosa di delicato perché si regge su un confine sottile. È una sorta di soglia al di là della quale si nasconde qualcosa di diverso, non sempre senza valore, ma di diverso. Come teatrante e come autore compio il tentativo di percorrere quel confine delicato, sottilissimo. Sono sicuro di non essere ancora riuscito a fermarmi, anche solo una volta, proprio in quello spazio ristretto, ma sento la necessità di avere quel luogo là come mia meta. La bellezza, la poesia sono sì fragili, ma a loro modo sono un’arma potentissima. L’altro giorno ho rivisto un mio maestro, Michele Monetta (mimo, attore, regista) e lui ha concluso una sua presentazione citando delle parole di Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”. Ecco quelle parole sento che fanno parte del mio bagaglio insieme a quelle con cui Italo Calvino chiude il suo “Le città invisibili” parlando dell’Inferno che ci circonda: “Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo e’ rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno e farlo durare e dargli spazio”. Questa mi pare anche essere una risposta alla seconda parte della tua domanda. Non dobbiamo vergognarci di quella parte di noi non corrotta, che resiste all’inferno, che sa essere fragile, ma che ha dalla sua la forza della purezza. È un lavoro difficilissimo, che io, sia chiaro, non sono assolutamente in grado di fare fino in fondo. Eppure in qualche modo credo di esserne influenzato, credo che anche solo pochissime delle mie scelte siano state dettate da una sorta di resistenza ad un mondo mercato, ovvero quello che secondo me è realmente l’inferno. Là dove non conta l’uomo ma il sistema si sta sacrificando la complessità tipica dei sentimenti e si sta cedendo alla semplicità dei numeri. Ma forse mi sto allontanando troppo dalla tua domanda…

Non credo tu ti stia allontanando troppo, perché noi viviamo in un mondo che è più un sistema, come hai sottolineato anche tu. Un sistema dove noi siamo incastri, numeri, cifre e dove le facce, i volti, le storie, non sono tenuti in nessun conto. E tu hai trovato un bellissimo regalo, da fare agli uomini: ti auguri di, un giorno, “poter regalare agli uomini / la lentezza di uno sguardo”. E credo che la lentezza sia uno dei più bei regali si possano fare a sé stessi e agli altri. Ma dove va a finire, allora, la velocità? E dove va a finire, al contrario, quell’uomo che grida nel deserto, che “viaggia e tace / spaventato dalla sua voce rauca di mare”? È costretto al silenzio?

Mi piacerebbe che quella che chiami “velocità” fosse al servizio dell’uomo. Purtroppo qualche volta il congegno si inverte e l’uomo diventa uno strumento. Però notevoli sono le eccezioni. L’uso, per esempio, che alcuni artisti fanno della tecnologia ci fa rendere conto di come la “velocità” possa essere, qualora usata con intelligenza, un’arma a favore della ricerca di qualcosa di profondamente umano. E l’innovazione non aiuta l’uomo solo in campo culturale: qualche mese fa a San Giorgio a Cremano (Na) si è tenuta una sorta di giornata di confronto e progettazione sull’utilizzo di strumenti innovativi da porre al servizio delle pratiche del sociale. Si trattava di un Social Start Up, iniziativa interessante e che si ripete, che io sappia, in molte parti d’Italia. Questo è uno dei modi per far sì che la bellezza della velocità non entri in conflitto con quell’uomo che grida nel deserto e che anzi lo aiuti a non ridursi al silenzio. Un silenzio forzato ovviamente, perché oramai è palese che io amo un certo altro silenzio.

Sicché viriamo d’argomento e leggiamo questi tuoi versi: “La verità è che se avessi amato / con tutto l’amore che conosco, / mi avrebbero esiliato, / solitario abitatore del non concesso”. L’amore. Onnipresente forza, distruttiva e costruttiva. Cosa rappresenta l’amore? Qual è, secondo la poesia e l’idea di Luigi Imperato, la sua reale potenza? Il suo più profondo merito? Possiamo farci ancora affidamento, sull’amore?

Cambiamo domanda? Scherzo… L’amore… Davvero è uno degli argomenti più complessi di cui parlare. La poesia è un tentativo di parlarne appunto, ma è anche un tentativo di non scoprirsi. Pina Baush, la nota coreografa morta solo qualche anno fa, diceva che per lei era un continuo lottare tra la volontà di dire e quella di nascondere sé stessa. Questo era per lei la sua danza, questo è, a ben vedere, per me la mia poesia ma anche il mio teatro e i miei tentativi di narrazione in generale. Quando racconto una storia parlo di me, ma non facendo banalmente autobiografia, semplicemente portando nei personaggi parti del mio mondo, del mio modo di guardare a quel mondo. Tra gli oggetti emotivi che più mi tormentano, che più mi costringono a tenere lo sguardo fermo su di loro c’è l’amore. Ed è una danza… una lotta danzante tra quello che voglio e riesco a dire a proposito di questo sentimento e quello che invece non voglio dire, non so ammettere. Quel verso che citi è esattamente questo, un verso troppo esplicito per me, ma anche volutamente criptico. Non riuscirei mai ad aggiungervi una qualche spiegazione, proprio non ce la farei.

L’unica cosa che posso dire forse è che c’è un amore di cui si ha bisogno, ed è quello che fa battere il cuore, fa scorrere il sangue velocissimo come se avessi sempre dieci anni o poco più. C’è un amore bambino che non riesci mai a tradire fino in fondo… poi c’è un amore maturo, che cerca di fare i conti con la stabilità, con un certo modo di stare al mondo, ordinato, inquadrato… ma questo, lo ammetto, ancora non sono riuscito a capirlo fino in fondo. L’ordine e la stabilità mi sembrano in opposizione all’amore, ma ci sarà un modo e prometto che non appena lo scopro lo rendo pubblico.

Sapevo che l’argomento dell’amore sarebbe stato un po’ difficile, perché l’amore non è mai facile. Così come non è mai facile quadrare il dolore. Nella tua raccolta parli molto di dolore, lo declini in parecchie tipologie, dalla guerra (“Dormi, la guerra / è vicina”) a una sorta di esilio (“Sono pronto ad aspettarti. / Attendo l’esilio / per poter ricominciare”). Una “voce rauca” canta queste poesie, puntando a un luogo altrove, “Dove anche il dolore / diventa ricordo”. Come si fa maturare, dunque, il dolore? Dal dolore quali frutti si possono raccogliere?

Io penso che il dolore sia l’unico modo per maturare. La sofferenza è un percorso obbligatorio che ti permette di entrare in contatto con la realtà e di capirla fino in fondo. Tutto quello che c’è intorno a noi è problematico, difficile, forse proprio per questo affascinante e proprio per questo utile alla narrazione. Se non ci fosse il dolore, se tutto fosse perfetto non avremmo bisogno dell’arte. Quest’ultima per me è un modo meraviglioso per evadere dalla sofferenza ma ancor più per guardarla in faccia fino in fondo, per capirla, per essere pronti a reagire ad essa o solo a non soccombere. Anche la comicità, quella che io trovo interessante, ha a che fare sempre con un contrasto, un conflitto. I temi anche più grossolani come possono essere quelli del sesso e della merda creano un effetto comico immediato non a caso: parlano della parte animale dell’uomo e del suo pudore di essere bestia prima ancora che uomo, carne oltre che spirito. Vi è una ferita implicita alla base di tutto ciò che forse riguarda il sogno impossibile dell’immortalità e il suo contrasto con la finitezza del proprio corpo. Ed è quella ferita la vera cosa interessante per me. Cosa c’è di più tremendamente comico che scherzare sulla morte? E che cos’è l’arte se non un serissimo modo per scherzare, ancora meglio: giocare.

Sicché non rimane che capire che l’arte è un gioco. Il più tremendo, e serio, gioco umano.

Le poesie delle donne che creano l’estate.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Scipione, Caronte, Lucifero… Avranno anche nomi diversi, ma ogni anno arrivano, puntuali e crudeli. Le temperature si impennano, l’umidità stringe in una morsa e le vacanze diventano l’obiettivo primo per chiunque. Ma l’estate è anche una stagione colorata e densa di emozioni, una stagione di libertà e di sogni, nella quale spesso si compiono i cambiamenti ma che, vicina al suo finire, induce ai pensieri e alle riflessioni. È la stagione del riposo, delle pause di cuore e mente, ma è anche il preludio a ogni nuovo inizio e a ogni ritorno di responsabilità. Per i bambini, ad esempio, come ricorda Vivian Lamarque, finiva la scuola e cominciavano i giorni della colonia: “Alla stazione / prima di partire / un pompiere faceva l’appello. / Sedevamo sulle valigie / e i bambini dicevano alle mamme / guarda i bambini delle colonie”.

L’estate è la stagione del mare, dei ricordi che lui spinge a riva, dei tesori che ci concede: come, ad esempio, le conchiglie, che si raccolgono sul bagnasciuga e che, se avvicinate all’orecchio, paiono ritornarci, in altri altrove, la voce del loro mare. Margherita Guidacci conchiglia si finse, e pretese un suo ritorno all’origine: “Non a te appartengo sebbene nel cavo / della tua mano ora riposi, viandante; […] / Io compagna d’agili pesci e d’alghe / ebbi la vita dal grembo delle libere onde. […] / Perciò si duole in me l’antica patria e rimormora / assiduamente e ne sospira la mia anima marina, / mentre tu reggi il mio segreto sulla tua palma / e stupito vi pieghi il tuo orecchio straniero”. Katherine Mansfield, invece, la invoca come cantrice d’eterno, come voce del mito in terra di miti: “Ascolta: la conchiglia iridescente / canta nel mare, al più profondo. / Eternamente giace, e canta silenziosa”. L’estate è la stagione che svuota le città, che le spopola, le rende un deserto di suoni e voci. In pochi calpestano i marciapiedi, ci dice Vivian Lamarque, in pochi si incontrano agli angoli delle strade: rimangono pochi i suoi abitanti e gli altri si macchiano di piccoli grandi crimini, per la furia delle vacanze, per la furia del riposo: “Agosto ce ne andiamo / solo vi lasciamo Milano / vigilate voi, noi assenti / sulle nostre case eleganti / sui bei ladri distinti / sui governanti. / Noi ce ne andiamo, vi lasciamo / i nostri cani adorati / affamati assetati / […] / Vi lasciamo per compagnia / i nostri cani adorati / affamati assetati / e poi piccioni e piccioni / e sotto i piccioni / statue dai grandi nomi / statue rinomate / ma voi come vi chiamate? / Vi abbiamo tolto anche i nomi / nelle nostre città / vigilate voi, voi Persone / che chiamiamo Vù Cumprà”.

Ma l’estate è anche la stagione dei cieli chiari e delle notti dense di stelle, dei pianti delle comete, dei desideri espressi che chissà se prima o poi, nel resto della stagione, si esaudiranno o rimarranno speranze: triste l’estate evocata da Maria Luisa Spaziani, una stagione zuccherina e malinconica, perché il sole abbaglia, è vero, ma crea anche molta ombra: “Scorreva un vento caldo sugli abeti / tenebrosi da secoli, e portava / da fondali africani un grido lungo / come un corno da caccia. Solo il tonfo / delle pigne ritmava il suo ruggito / lontano, quasi musica, e rasente / il disco della luna, rari uccelli / notturni sciabolati sul confine / d’ombra e di luce qui da te giungevano / a portare messaggi che ora il tempo / mi esalta e mi confonde. Fu una notte / di aspettazione, e lento San Lorenzo / si annunciava con pianti di comete, / gigli che si sfogliavano nel buio, / senza mani a raccoglierli”.

E quando l’estate finisce rimane in bocca come un retrogusto amaro: le giornate si accorciano, i colori cambiano, si fanno meno soffocanti, e tutta la natura – secondo Emily Dickinson – pare addobbarsi: “L’acero sfoggia sciarpe più festose / ed il prato si veste di scarlatto – / per paura di essere fuori moda / voglio mettermi un ciondolo”. E la fine dell’estate comporta la fine della festa, la fine del movimento più frenetico: si torna, come dice Patrizia Cavalli, al riposo, alla rilassatezza dei gesti: “Tra un po’ tutti all’inferno. / Però per il momento / è finita l’estate. / Avanti, su, ai divani! / Ai divani! Ai divani!”.