Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Assumere un altro punto di vista non è compito semplice. Né immediato. Come potrebbe cambiare l’angolazione se ci si mettesse dall’altra parte del banco degli imputati? Spesso la difficoltà sta nella paura di sentirsi colpevoli. Il piccolo volume di Janne Teller ci chiama proprio a questo: deporre la maschera dell’ipocrisia, soffocare l’omertà, ripudiare la latitanza e avere il coraggio di capire. E se fossimo noi, in guerra? E se fossimo noi bombardati, inseguiti, uccisi, trucidati? “Immagina di essere in guerra”, edito da Feltrinelli (2014) con le illustrazioni di Helle Vibeke Jensen, ha il formato di un passaporto: il documento fondamentale per scappare e salvarsi. Che noi teniamo distrattamente in un cassetto del comodino ma che per tante altre persone al mondo rappresenta l’unico strumento di salvezza. Pensato anche per i più piccoli, il testo della scrittrice danese è uno strumento potente di pensiero e di riflessione, in un momento storico come il nostro di grandi cambiamenti e di imponenti forzate migrazioni.

In realtà, la nostra immedesimazione non sarebbe così complessa se ci ricordassimo della nostra storia recente, recentissima. Quella dei primi decenni del secolo scorso, di quei 29 milioni di italiani che dall’Unità d’Italia se ne sono andati all’estero, profughi, per cercare un domani migliore. Ma quando osserviamo i barconi che si avvicinano alle nostre coste, la paura dell’invasione ci paralizza, o piuttosto ci scatena un’irrazionale paura. Tutti gli altri problemi, i veri responsabili, finiscono per essere tralasciati in nome di un pericolo inesistente e inconsistente ma più presente, evidente, più facilmente codificabile e identificabile. Non pensiamo mai a cosa possa significare essere costretti ad abbandonare il proprio paese, la propria casa, i propri affetti, i propri familiari orizzonti per affidarsi a un caso furioso, più spesso crudele e feroce che non risparmi nessuno e di nessuno ha rispetto. Che siano uomini, donne o ancora bambini. Se non addirittura neonati. Non ci chiediamo mai cosa possa significare affidarsi a percorsi ignoti, lasciarsi in mezzo alla sabbia e alla confusione delle rotte, consegnarsi a un mare nero che è stretto nella notte e non accoglie, ma al massimo respinge e rompe in naufragio. Non ci chiediamo mai cosa davvero significhi il termine “casa”: “Ma dov’è casa?” si chiede, infatti, Janne Teller terminando il volume, come se la ricerca non finisse mai, indipendentemente dall’approdo, dallo sbarco ultimo e definitivo.

L’Europa (vincitrice di un improbabile Premio Nobel per la pace) fonda i suoi principi su quelli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Tutti gli essere umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Ma così veramente ci comportiamo? Se fossimo noi, in guerra, ci sentiremmo accolti da un paese come l’Italia?

Tag: migrazioni

“La vita ti sia lieve”: la dignità delle migrazioni.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Di migrazioni l’uomo non può farne a meno: inevitabili come l’essenza stessa del genere umano. Perché, dunque, esiste tanta ostilità verso i migranti? Perché tanta diffidenza, spavento, odio nei confronti in particolare di alcune categorie? Un ruolo, quello del migrante, che potrebbe per di più toccare a tutti, almeno una volta nella vita. Alessandra Ballerini è un noto avvocato di diritti umani e utilizza la scrittura, per sua stessa ammissione, come una “terapia ‘casalinga’”, per alleggerire il suo carico umano di fronte allo spettacolo di tanti diritti violati, di tanti torti e di tante sofferenze spesso istituzionalizzate. E il frutto di questa coraggiosa terapia è “La vita ti sia lieve”, edito nel 2013 da Melampo Editore con il patrocinio della Sezione italiana di Amnesty International.

Nella sua carriera, ma anche nel suo impegno costante a fianco delle ingiustizie, Alessandra Ballerini ha visto di tutto, come lei stesso ammette, in una lacrimante enumerazione, sottolineata da uno straziante ritorno anaforico di “Ho visto… Ho visto… Ho visto…”: vero e proprio manifesto, tanto da campeggiare in quarta di copertina, ad ammonire chiunque che il viaggio che si intraprende in queste pagine è un pellegrinaggio di dolori, di sofferenze, di omertà e di latitanze – le nostre – alle quali siamo chiamati a ribellarci, per far nascere (o risorgere) altre consapevolezza. La galleria dei personaggi della Ballerini è tutta dolorosamente umana, realmente esistente e calpestante strade. I suoi personaggi, quel Said, quella Olga, quella Ana e le figlie, quella Claudia e Doris e Alexandra, tutte quelle altre, sono persone con volti, profili, occhi scavati, corpi spesso violati, paure più reali della loro stessa esistenza. Potremmo incrociarli magari in ogni strada, potremmo superficialmente ignorarli alla fermata di un autobus o distrattamente maltrattarli in fila al supermercato.

Ed è un’agghiacciante verità a esplodere da queste pagine: la complicità che anche noi abbiamo nell’architettura di questo nostro Stato. Che si vanta di avere una delle migliori Costituzioni del mondo, coi suoi splendidi primi articoli, ma che poi non prevede ancora la pena di tortura e che viola sistematicamente i principi costituzionali: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge” (art. 10). E se anche il principio non fosse stabilito dalla nostra Carta, esisterebbe ancora un diritto umano imprescindibile e inalienabile: quello che ha sempre reso lo straniero un ospite gradito, un “regalo degli dei”, un segno di fratellanza che potesse perdonare tutte le mancanze.

Lo stile di Alessandra Ballerini è asciutto, essenziale, senza fronzoli né orpelli. Uno stile lieve, come la vita che spererebbe per i migranti, di ogni provenienza e di ogni approdo. La Ballerini scrive l’essenziale perché spesso soltanto questo è necessario; e in tutto il suo essenziale non c’è nulla che manca per farci sentire colpevoli.

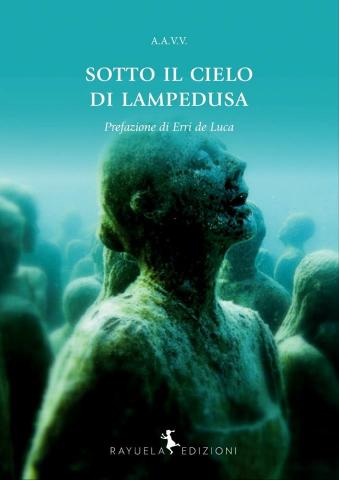

“Sotto il cielo di Lampedusa” le parole di dolore.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Fu nel 2011 che i poeti Michael Rothenberg e Terri Carrion lanciarono un appello mondiale: far tornare la poesia al suo antico – e oramai dismesso – ruolo sociale e civile. Utilizzare la parola poetica, cioè, per chiedere cambiamenti umani, civili, culturali, economici, ambientali. Nacque il movimento 100 Thousand Poets for Change, che giorno dopo giorno, poeta dopo poeta, si è esteso fino a comprendere 115 paesi del mondo. A Bologna esiste il gruppo più produttivo e attivo dell’Italia, che ha già organizzato manifestazioni ed eventi collettivi. All’indomani del tragico episodio del 3 ottobre, quando morirono 366 migranti per il naufragio della loro imbarcazione, è nato il progetto editoriale di “Sotto il cielo di Lampedusa”, edito da Rayuela Edizoni (2014).

Un progetto collettivo, in cui raccogliere poesie e autori che ponessero l’attenzione sul dramma del Mediterraneo, sull’inaccessibilità della “Fortezza Europa”, sugli “annegati da respingimento”. Tante le voci che hanno aderito al progetto, tante le accuse rivolte ai veri responsabili di queste tragedie marine, che potrebbero essere tutte evitabili, semplicemente, con una politica più attenta di visti e cordoni umanitari.

“Un confine per segnare la linea / in una retta si chiude perfetta / in una traccia / su un figlio senza abbracci / senza identità né case a cui ritornare”, scrive Meth Sambiase. I motivi per cui si parte sono tanti, troppi. E non dovrebbero essere sempre giustificati; perché si parte anche semplicemente per il desiderio di farlo, senza doversi sentire in colpa del danno e della noia che si recano agli altri. “Ma tornare indietro / è difiscile / stare qui / difiscile / il mio tempo te lo do / la schiena il corpo te lo do / in cambio di un cartoccio / ma la faccia l’espressione degli occhi / la bocca // se vuoi sparare spara in cielo / noi non siamo / uccelli” (Maria Luisa Vezzali). E di fronte a questa sconvolgente realtà, anche la poesia trema e si sente in un certo senso impotente, inutile: “Io resto nella mia cuccia a guardare che piove / mentre la morte si veste di ottobre e di vento / mi sento cadere di foglie e parole svendute / inutile, come un verso che non dice poesia” (Annamaria Giannini). Ma, come scrive Giacomo Sferlazzo del Collettivo Askavusa, “Il mare non ha colpe”, perché le colpe sono tutte degli uomini, delle loro leggi assurde, delle loro paure archetipe, del capro espiatorio che sempre, in ogni momento, deve essere creato per alleggerirsi le coscienze – come se dalla Storia non si potesse mai imparare nulla: “Il popolo italiano sempre innocente, sono loro, quelli che stanno / al Governo e in Parlamento, che hanno fatto le leggi / sui respingimenti, loro hanno firmato i trattati con Gheddafi, / e poi è evidente che tutta questa gente qua non ci può stare” (Francesco Sassetto).

E l’orrore, il disgusto delle 20.000 vite perse per sempre nel fondo del mare, durano poco, quasi solo il tempo di un errore. E poi si finisce, come sempre, nel silenzio dell’omertà, nella frenesia dell’informazione che fa notizia, crea lo scoop, e poi si rigira pigramente verso altri interessi più attraenti, come scrive Sassetto: “Noi dalle nostre rive sfogliamo stancamente il giornale / che già annuncia nuovi barconi in avvicinamento, assuefatti / alla compassione ad intermittenza, noi coristi del coro / che grida forte e freme, / e tace nuovamente il giorno dopo”.

“Alla fine è la parola” che fa sopravvivere agli esili.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Hilde Domin ha trascorso la sua vita in fuga, migrando di città in città, di nazione in nazione; di cultura in cultura: dalla Germania dei suoi padri ebrei a Roma e Livigno, dall’Inghilterra alla Repubblica Dominicana. La sua produzione poetica, fiorita negli anni di questo lungo esilio, fu per lei il tentativo concreto di difendersi dalla disgregazione e dall’ansia della persecuzione. Del Vecchio Editore ha intrapreso il “Progetto Domin”, la ripubblicazione delle sue poesie più interessanti e significative; nella collana Poesia è uscito, per questo, nel 2013, “Alla fine è la parola / Am Ende ist das Wort”. Questa antologia poetica raccoglie i componimenti più significativi e potenti delle sue raccolte, in particolare da “Solo una rosa a sostegno” e “Rientro delle navi”.

La lontananza è la materia feconda della tensione poetica della Domin, l’addio e l’abbandono ne sono costanti alimenti: “Scherziamo con gli addii, / collezioniamo lacrime come biglie / e proviamo se i coltelli tagliano”. Il verso della Domin è breve, estremamente asciutto, fiorito di parole quotidiane e piane, dense di significati e di prospettive: “Alla fine è la parola, / sempre / alla fine / la parola”. Una parola che, però, è costantemente frustrata dalla transumanza, dal percorrere terre straniere, dove si parlano altre parole, dove i concetti sono magari gli stessi ma incomprensibili a un primo ascolto: “Di dimora in dimora / oblio. / Il tuo nome / diventa qualcosa di estraneo”. La sua condanna è inesorabile, manca di difesa concreta: “Sono la straniera, / che parla la loro lingua”.

Tra le figure poetiche più intense ci sono sicuramente gli alberi, che si concretano come fondanti correlativi oggettivi: ogni diversa specie, attentamente nominata e individuata, ha un valore e un significato particolare, dalla distanza alla dimenticanza, dal ricordo al bisogno di vita: “Sono stata qui. / Passo, / senza traccia. / Gli olmi sulla strada / mi fanno cenno al mio arrivo, / un saluto d’oro verdeblu / e mi dimenticano / prima che vada oltre”. L’esistenza è, per Domin, leggera e senza peso, quasi volesse non provocare il minimo rumore, il più inatteso fastidio: “Prendi in mano una candela / come nelle catacombe, / la piccola luce respira appena”; anche in amore: “Il tuo nome sulle mie labbra, / sempre ai bordi dell’urlo, / non deve cadere a terra”.

Suo desiderio ultimo è sentirsi a “casa”, nutrendo il bisogno intimo di una terra con la quale poter avere un legame di profonda corrispondenza intima: “E da ciò riconosci / che qui / sei un po’ più / a casa / che in altri luoghi”. Hilde Domin ha, allo stesso tempo, bisogno di un forte ancoraggio a una terra che sia luogo definitivo (“Costruiscimi una casa”; “Le stanze in cui metterò le rose / perché ci sia qualcosa di mio”) ma conosce anche il bisogno di saper individuare, nelle lontananze, delle immagini comuni, delle esigenze universali: “Ovunque il fieno / accatastato in modo diverso / ad asciugare / sotto lo stesso / sole”.

Il ritorno è la sua ansia, la sua più forte tensione emotiva: “Vado / verso un’isola senza porto, / butto in mare le chiavi / già alla partenza. / Non arrivo da nessuna parte. / La mia vela è come una ragnatela al vento, / ma non si strappa. / E oltre l’orizzonte, / dove i grandi uccelli / asciugano le ali al sole / alla fine del volo, / c’è una terra / dove mi si deve accettare / senza passaporto, / con l’avvallo delle nuvole”. Se il migrare coatto, costretto, ha in sé un’idea struggente di vergogna (“Chi ha pianto sulla soglia di casa / come neanche un mendicante straniero. / Chi ha passato le notti sulle assi / a fianco del proprio campo. / Chi ha pregato i morti / di distogliere lo sguardo dalla sua vergogna”), il ritorno nutre in sé la scintilla della felicità: “Tu non sali. / La felicità non è un aereo, / non ha orari / né aeroporti. / È un grande uccello / che ne accoglie uno piccolo / sotto le sue ali”. Perché spesso ogni migrazione è, in realtà, un doloroso esilio.

“Lampedusa”, quale futuro per la porta d’Europa?

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Giusi Nicolini da sempre alza la voce in difesa di terre e uomini. Da quando è stata eletta sindaco, nel 2012, ha portato all’attenzione dell’Europa intera quei ventun chilometri scarsi di terra che amministra. Marta Bellingreri l’ha intervistata, nel luglio 2013, e questa lunga chiacchierata è stata pubblicata dalle Edizioni Gruppo Abele nel 2013 nella collana “Palafitte”. “Lampedusa. Conversazioni su isole, politica, migranti” è un manifesto di grande lucidità e acutezza, nel quale Giusi Nicolini, diventata uno dei sindaci più famosi d’Italia, racconta la sua storia, la sua decisione di dedicarsi all’amministrazione politica delle sue terre, e tratteggia con grande competenza quelli che potrebbero essere gli orizzonti futuri per Lampedusa, la porta dell’Europa.

Giusi Nicolini parla delle migrazioni, del ruolo che Lampedusa ha nell’accogliere le persone in fuga da una realtà feroce, da malattie, dalla guerra, dalla fame. Parla del cimitero che non basta, dei diritti negati anche da morti, parla dei tanti troppi minori non accompagnati che viaggiano sulle rotte del Mediterraneo e che sono abbandonati, senza cure né assistenza. Tra i tanti progetti realizzati si cita anche la Biblioteca dei ragazzi, realizzata grazie a un progetto di Ibby Italia, nella quale saranno utilizzati molti silent books, libri senza parole ma con tante immagini, realizzati per superare le barriere linguistiche tra i bambini italiani e quelli migranti.

Ma non ci sono migranti, nella storia di Lampedusa. C’è anche l’ambiente, una risorsa straordinaria che fino a pochi anni fa era seriamente minacciata dall’uomo e dai suoi abusi di vario ordine e grado. Quell’ambiente che recentemente ha conferito alla spiaggia dell’Isola dei Conigli il titolo di spiaggia più bella del mondo. Un riconoscimento anche al lavoro della Nicolini, che per tanti anni è stata responsabile di Legambiente della Riserva dell’Isola dei Conigli, una delle ultime spiagge europee dove si riproducono le tartarughe marine, le Carretta, che a Lampedusa vengono recuperate e, in un apposito ospedale, curate.

La lunga intervista con Giusi Nicolini mette in luce le potenzialità e le reali esigenze di un’isola, e di una terra, per lungo tempo dimenticata, trascurata ai margini dell’italianità in ogni settore, da quello scolastico-sanitario a quello sanitario, a quello dell’approvvigionamento idrico ed energetico. Un’isola che strategicamente ha la sua importanza, tanto da essere diventata sede di una base NATO, e di esser stata vittima di un attacco missilistico dalle coste libiche, nel 1986, ad opera del Colonnello Gheddafi.

Ma la Nicolini ha parole di accusa anche per la politica italiana, per i partiti, per i meccanismi del potere che vogliono sempre ricondurti in una definizione, in una schematicità. La sua battaglia si definisce quasi apolitica, sfidando preconcetti e pregiudizi che sono propri di intere collettività umane. I valori che sono difesi, le aspirazioni ventilate, gli obiettivi sperati sono patrimonio comune, non esigenze da manifesto partitico o campagna elettorale.

I “Sogni di sabbia” e il paese dell’uomo bianco.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – A Lampedusa non si è ancora chiusa la contabilità dei morti dell’ultimo incidente. Il naufragio del 3 ottobre scorso ha riacceso i riflettori sulla problematicità delle traversate dall’Africa all’Europa, ridestando le coscienze e sorprendendo ipocrisie e omertà. Ma le morti delle persone che partono dalle coste africane per raggiungere l’Europa, per fuggire guerre e torture, per salvare sé stessi e le proprie famiglie, per poter almeno sperare in un orizzonte migliore, sono silenziose, non fanno né rumore né notizia, non sgomentano coscienze né scuotono dubbi. E dietro ogni rotta, dietro ogni partenza, ci sono volti, ci sono storie, ci sono ragioni e motivazioni diverse. “Sogni di sabbia”, il libro fotografico edito dalla Infinito Edizioni nella collana GrandAngolo, è una sorta di Spoon River migrante (e “clandestina”). Le foto rigorosamente in bianco e nero di Kays Djilali raccontano alcune persone candidate a essere “aspiranti clandestini”, ovvero migranti in partenza che, una volta approdati in terra europea, avranno scarsissime possibilità di mettersi in regola con le severe leggi europee sull’immigrazione. Sono gli harraga, coloro che “bruciano la frontiera”, che partono pur non potendo, sperando di arrivare.

Le fotografie, questi occhi e questi volti, questi sorrisi e questi sguardi, sono stati colti in vari luoghi, nel 2006: da Algeri a Madrid. Ovvero, tra coloro che ancora attendono (e sperano) una partenza a chi invece è riuscito ad attraversare il “mare di mezzo” e a stabilirsi, in qualche maniera. Ad accompagnare le immagini, ci sono le testimonianze. C’è la storia del calzolaio Youssouf, ivoriano, che lavora in Algeria per mantenere la famiglia, ma che ha chiaro come il concetto di “frontiera” sia solo un palliativo: “Laddove il destino ti porta, è lì che rimani”. C’è la storia di Mehdi, un marocchino arrestato in Libia mentre tentava di raggiungere l’Italia: “Conosco dei marocchini che sono morti. È l’angoscia che li ha uccisi. E la tortura”. C’è la storia di A., un camerunense che vive in un ghetto al Algeri: “Ho visto gente diventare pazza. Non hanno più niente per andare avanti né per tornare indietro”, imprigionati in un deserto che non conosce resurrezioni. E c’è la storia di Chaibi Mohamed che cerca suo figlio, Benchaa, scomparso il 13 febbraio 2006: “Vorrei sistemare una stanza speciale per mio figlio e metterci tutte le sue foto e le sue cose e chiuderla”. E c’è la storia di C., un altro camerunense che racconta l’attraversamento verso le coste mediterranee: “Seppelliamo i nostri fratelli nel deserto”. E la traversata del Sahara la ricorda anche Haddane Koné, ivoriano: “Mi ricordo, durante il cammino, di aver portato i miei amici sul dorso, gli ho dato da bere, ho dato loro il mio respiro”. Tutti coloro che partono sono uomini, sono donne, spesso sono bambini. Non sono clandestini; sono solo persone in movimento che cercano la libertà, il benessere, la rivincita. Spesso, pensando esclusivamente alle proprie famiglie. Ma, per tutti, “il paese dell’uomo bianco è lontano, / non ci si può andare in treno. // Il paese dell’uomo bianco è difficile”.