Dalila Sansone

Dalila Sansone

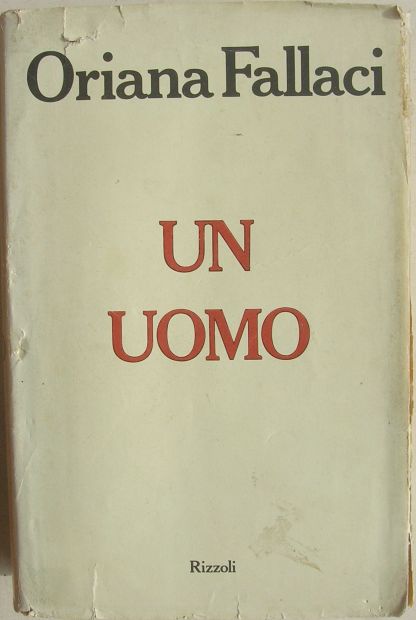

AREZZO – Come si scrive una storia d’amore? Si può veramente scrivere? Si può distinguere dentro l’amore e capirlo, interpretarlo, tradurlo in carta stampata? La verità è che fuori dagli stereotipi il tema sfugge, si espande, dilania, perde i connotati mielosi e diventa realtà. Ecco, “Un Uomo” (Rizzoli, 1979) può essere anche questo! Nell’essere una lettura maledettamente stratificata di sensi, può parlare soprattutto o anche di questo. Di sicuro non può prescindergli. Ma bisogna fare attenzione perché Oriana Fallaci consegna al mondo un pezzo della sua vita privata, i tre anni di legame con Alekos Panagulis, e non lo fa per una sorta di narcisismo letterario autobiografico. Lo fa per amore dell’amore di lui, amore per la libertà, per la coerenza. La coerenza delle estreme conseguenze che distrugge l’esistenza, la propria e spesso di quelli che scelgono di camminarti affianco. Lo scriverai quando sarò morto, PROMETTIMELO. “Un uomo” ha la stessa valenza degli anelli scambiati festosamente e privatamente un giorno qualunque e riscambiati, in un freddo obitorio, nel retroscena di una giornata campale, quanto ipocrita. Era il 5 Maggio del 1976, ad Atene il popolo si stringe intorno alla bara di vetro del suo eroe dimenticato, urlando “la grande menzogna”: zi, zi, zi (vive, vive, vive). E’ l’incipit, potente e tetro, secco come la pressione sul tasto d’avvio di una telecamera che riprende tutto dall’alto e ti proietta lì in mezzo, lì dentro, col bisogno di capire, di sapere. Poi il racconto, chi era quell’uomo, le ragioni di raccontarne la storia, la consapevolezza di essere stata lo strumento di quel destino, fino all’amaro presentimento che in qualche modo l’amore, il legame, non siano stati altro che il compiersi di un disegno per arrivare a quelle righe, per strappare all’oblio la storia di uno, perché rimanga traccia di quella dei tanti, di cui nessuno ha scritto. I testi della storiografia ufficiale non avranno mai lo stesso potere e l’autrice, dall’alto del suo mestiere, del suo essersi mescolata alle troppe sfaccettature della realtà, lo sapeva fin troppo bene.

Di questo libro non è solo il valore di testimonianza a decretarne il peso, quanto la percezione di come, seppur nell’eccezionalità delle circostanze e dei personaggi, i sentimenti privati rappresentino un collante di schegge impazzite di vita, con le quali è impossibile identificarsi ma che si nutrono di quello stesso substrato, comune invece. E’ difficile descrivere una personalità storica/politica come un’ entità in carne ed ossa, ideali e apparenti contraddizioni, e farla stare dentro l’appellativo di Uomo proprio per questo. La retorica è vizio facile a contrarre, soprattutto quando non si è neutrali. A renderlo possibile è l’aver imparato a leggere la natura umana e poi scoperto di aver amato, seppur inconsapevolmente, nell’unico modo possibile: senza condizioni! La più potente delle armi di cui si dispone per essere assolutamente coerenti con sé stessi, con le proprie idee, i propri sentimenti, la propria scelta di vita e che rende Uomini in mezzo a tanta disumanità o umanità diluita e inconsistente.

Questo libro, tra le definizioni possibili, più che “romanzo” d’amore appare un atto d’amore per un solo uomo e in maniera indissolubile da lui, per una certa idea di essere uomini. Che esiste, può esistere, perché è sempre esistita, nell’ombra e troppo spesso vilipesa.

Tag: letture vintage

L’alta letteratura del “Viaggio al termine della notte”

Dalila Sansone

Dalila Sansone

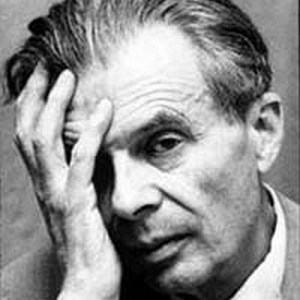

AREZZO – L’ossessione è il tema ricorrente, un’ombra pesante nascosta nelle pieghe del racconto. Louis-Ferdinand Céline è spietato. È lui in prima persona ad esserlo, lo sono i suoi personaggi, i luoghi, il clima, la storia. Perché l’ossessione? Perché non può esserci altra spiegazione al tormento di Bardamu, al suo incessante non fermarsi mai, non fermare mai la discesa negli inferi del cinismo, nella bassezza dell’umano. Non è facile Céline, non lo è affatto! Tralasciando gli aspetti propriamente letterari o linguistici, “Viaggio al termine della notte” (1932) è oggettivamente perfetto nell’essere quello che è e, allo stesso tempo, il suo contrario. Apparentemente non c’è un briciolo di sentimento eppure proprio la negazione dell’umano è prepotente nell’affermare il suo opposto, accennato nei lineamenti appena abbozzati di personaggi che hanno provato ad esserlo, umani, ma che sono finiti poi annegati nelle circostanze o sono stati abbandonati alle loro vite, vite che non potevano scivolare troppo a lungo accanto a quella di un giovane irrequieto, dapprima ingenuamente teso verso ideali sconosciuti (è il caso di dirlo) e poi alla continua deriva. Sarebbe riduttivo vivisezionare con intenti psicologici il lungo percorso dall’arruolamento impulsivo nell’imperversare della prima guerra mondiale, attraverso la diserzione/malattia, la fuga in Africa, lo sbarco in America, fino alla carriera di medico di periferia. Sta tutta lì dentro, in quel coacervo di (semi)vita, l’ossessione: ossessione per l’abiezione, la propria e di riflesso di tutto il resto. E’ vibrante il senso continuo di disagio per una condizione talmente naturale da apparire inevitabile quanto asfissiante. Se si sta annegando o perdendo completamente in qualcosa, l’unica necessità avvertibile è l’ossigeno che manca, la direzione che si è persa, eppure la volontà si scopre troppo debole per cercare sia l’uno che l’altra. Si sfinisce in una sorta di accidia latente, fisicamente ingombrante, quasi fosse un personaggio in carne ed ossa. In una spirale perversa ciò crea disgusto e spinge sempre indietro. Così l’alter ego di Céline non può che andare fino in fondo, al termine dell’oscurità e scoprire che non gli è rimasto niente del senso comune dell’essere uomo; scoprire di averlo sempre saputo che uomo non lo era mai veramente stato.

È una realtà tetra, gelata dal vuoto di umanità, offuscata dalla nebbia, dominata da scorci di vie notturne, quella che si materializza tra le righe. Lo sfondo perfetto, lo stesso con tratti diversi ma ovunque sistematicamente uguale. Nessuna distrazione, lo sguardo non si alza mai oltre il confine dei muri, lo scorrere delle strade e sulle strade e non c’è niente e nessuno in grado di salvarlo, semplicemente perché la salvezza non esiste. Solo la notte dell’anima esiste, da percorrere fino in fondo, ancora più in fondo di quanto si possa credere.

Che si ami o si disprezzi questo libro ha una classificazione inequivocabile: letteratura. Alta.

“Valdostani. Guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù”.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Le guide non servono solamente per conoscere i luoghi né per scovare le bellezze da non perdere. Le guide servono anche per capire gli abitanti. E probabilmente sono, per questo, anche più utili. Le Edizioni Sonda l’avevano intuito: a loro il merito di aver pubblicato una serie di guide, nella collana “Le Guide Xenofobe”, alle varie popolazioni italiane, dai torinesi ai cuneesi ai triestini ai fiorentini. E ai valdostani, il cui ritratto fu affidato a due che valdostani lo sono per ‘adozione’: Vincenzo Calì e Giulio Cappa. I due giornalisti idearono “Valdostani. Guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù” nel 1997, ma quasi dieci anni dopo, nel 2006, l’editore chiese una revisione del materiale, per adeguarlo al passare degli anni e ai cambiamenti socio-culturali. Il giudizio dei giornalisti fu comunque impietoso, né si attualizzò molto: “Pensare i valdostani come un popolo che si trasforma negli anni significa decretarne la fine. La cultura valdostana è definita una volta per tutte, e non si può toccare senza minacciarne la purezza”.

Il titolo della guida è ampiamente esplicativo del suo contenuto: la Valle d’Aosta e i valdostani sono descritti impietosamente, con un’ironia e un’arguzia profonde e calibrate, ma mai offensive né volgari. Si prendono di mira i luoghi comuni, le immagini che automaticamente vengono in mente non appena si sente nominare Aosta e la sua Valle: dalla fontina alla grolla, dalla Fiera di Sant’Orso ai monti più alti d’Europa (anche se i valdostani “con sottile inquietudine attendono il momento in cui le cime degli Urali verranno considerate Europa a tutti gli effetti”). Ne vengono svelati i difetti “migliori”, come il presunto utilizzo del francese, e le virtù “peggiori”, come un legame maniacale con la terra d’origine, anche in caso di trasferimento, in Francia nella maggior parte dei casi (particolarmente divertente il capitolo dedicato a “Quelli che ritornano”, ovvero gli émigrés). Soprattutto se ne prende di mira il loro attaccamento morboso alla welfare Region, ossia alla Mamma Regione, che in virtù dello statuto speciale (la prima regione italiana a vederselo riconosciuto, nel 1946), dispensa e compensa agevolazioni e contributi per ogni genere di necessità: “Nessun aspetto della vita dei valdostani è trascurato”. Anche se adesso, in tempi di crisi, sarebbe meglio correggere con un imperfetto. E poi si analizza la popolazione (“La Valle d’Aosta è piena di calabresi, arrivati a ondate successive a partire dagli anni Quaranta”), il turismo, le bataille des reines, il Casino de la Vallée e la Carte Vallée (oramai passata testimonianza dei buoni benzina). La parte politica è quella decisamente più sfiziosa e divertente, dove i due giornalisti analizzano soprattutto il prototipo valdostano, molto frequente, del “dipendente regionale”. Scritto con uno stile divertente e divertito, il testo colpisce soprattutto chi si avvicina, dall’estero, a questa regione tutta particolare, per la sagacia penetrante e la lucidità sorprendente. Tra un sorriso e una risata soffocata, si riflette e si medita su quanto di naturale e genuino ma anche di contraddittorio e assurdo sopravviva ancora in questa piccola piega di mondo, dove gli abitanti sono appena 127.000 e i consiglieri regionali ben 35.

“Lettere da Sodoma”, dove l’amore è feroce.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – “Un reietto, un rifiuto della società costituita, un borghese che è sceso fino al rango fangoso dei pezzenti, dei falliti”. Fallito, soprattutto, nelle sue ispirazioni artistiche e poetiche. È questo il personaggio protagonista del romanzo epistolare “Lettere da Sodoma”, che Dario Bellezza pubblicò per Garzanti nel 1972. Attraverso missive inviate a scontornati destinatari, Marco narra la storia della sua condizione, di questo strazio di vivere che si tesse con un più profondo supplizio d’amore: “Ho orrore della mia condizione di maniacalmente depresso che desidera l’orrore dell’euforia: fra questi due poli oscilla la mia vita”. E la sua vita è una continua lamentazione, un inarrestabile cadere in spazi d’ombra interiori, dove tiranneggia “la tragicità fanatica del quotidiano”. È un continuo ripensare ai suoi fallimenti, affliggersi con legami sadici e furenti: “Vivere di progetti non mi basta più”, ma neanche il sogno ha più spazio nella sua vita, neanche un amore che sia sano e maturo, puro e coraggioso.

Il tiranno per eccellenza, che spadroneggia e infuria, è Luciano, un ragazzino che si prostituisce per capriccio e avidità, che si diverte in un gioco perverso a tormentare e torturare il fragilissimo amante. La soluzione, Marco, l’ha ben chiara: “Mi ripeto che per farlo stare con me lo devo fare mio prigioniero”. È un amore cannibale, un amore tormentoso, una continua violenta prevaricazione e . Le parole di Marco sono velenose frecce, affondi feroci e violenti, ma anche consapevole che l’altro abbia un’armatura resistente e tenace, possegga una capacità innata di difendersi semplicemente con il potere della sua esistenza svagata e indisciplinata: “Lo scandalo di questa solitudine in cui mi costringi mi ucciderà. Attenta al rimorso. Ma tu sei troppo superiore a tutto”.

Marco sceglie la lettera, una forma di lettera poetica, per indagare il proprio scontento e lanciare anatemi e violente requisitorie contro i suoi amici, i suoi amanti, i suoi nemici, i suoi amori tribolati; la lettera gli dà compagnia, gli concede la possibilità di fingere una sciarada, una ricostruzione aleatoria e fittizia di una vita che lui desidererebbe intensamente non fosse la sua: “Ecco perché almeno queste lettere mi fanno un po’ di compagnia: sorelle della mia futura morte. Sono la mia ultima occasione, dove, niente essendo autobiografico, tutto lo sembrerà, senza rimedio”. Ma la lettera è strumento di strenua difesa, l’unica possibilità – fallito il tentativo letterario – per significare il suo io più profondo e concedersi una giustificazione d’esistenza: “Sono attaccato a queste lettere come un naufrago alla sua zattera che forse lo porterà a salvazione. Soprattutto le scrivo per uccidere il tempo, la noia”. La sua è una confessione, un tentativo di espiazione (“Mi sto laicamente confessando”). Ma abita a Sodoma, e pare non esistere per lui nessuna promessa di redenzione.

“Qual è il mio posto in quest’ordine?”

Michael Dialley

Michael Dialley

AOSTA – Un baule, una stanza: questi i due luoghi dove Momo, africano inventato da Tahar Ben Jelloun in “Le pareti della solitudine” (edito da Einaudi nel 1997 ma scritto dall’autore nel 1976), nel quale l’autore s’identifica, vive completamente abbandonato a se stesso in una Francia razzista della metà del XX secolo. È una narrazione molto poetica, parti in versi e parti che sembrano un quadro tante sono le immagini visive che si creano nel lettore.

Questa poesia, comunque, non è casuale: come afferma Ben Jelloun, “soltanto la poesia, solo la finzione letteraria può essere in grado di dire e di far vedere e capire un uomo che soffre nel cuore, nel corpo, nella vita”.

Leggendo ci si rende davvero conto di quanto difficile e triste sia la storia di questi uomini; Momo dà voce a tutti loro, creando quadri, con le parole, dalle pennellate vigorose, potenti, cercando di richiamare il calore del sole, i colori e le tinte più vive; cercando, soprattutto attraverso i suoi sogni, di ricordare e far rivivere i sorrisi e la felicità tipici di questi popoli, dotati di una grande ricchezza interiore, smarrita dagli occidentali, ma che purtroppo viene totalmente ignorata e cancellata dalle violenze e dalle ostilità.

Costretti alla schiavitù, ad accettare condizioni di vita pessime, contratti che fanno rabbrividire tante sono le regole senza senso che travalicano e calpestano ogni singolo diritto umano (non si può nemmeno morire nelle stanze che vengono concesse a queste persone!).

Paradossalmente, però, più vengono sottomessi, più questi uomini sognano e sentono accrescere la voglia d’integrazione: Momo cerca di mescolarsi tra la folla, perché vuole “far parte di quella folla”, desidera “di esistere diversamente da un calzino bucato”.

Tanta sofferenza, fatica, tante rinunce, ma per cosa? Momo lo dice molto chiaramente: “Sono venuto nel tuo paese con il cuore in mano, espulso dal mio, un po’ volontariamente e molto per bisogno. Sono venuto, siamo venuti per guadagnarci da vivere, per salvaguardare la nostra morte, guadagnare il futuro dei nostri figli”.

Una grande solitudine vive nelle pareti di questi “bauli”, ma soprattutto nei corpi, nei cuori e nelle anime spente di questi uomini che rinunciano a tutto e tutti per il loro futuro e quello dei loro discendenti.

Il passato deformato in “Che fine ha fatto Baby Jane?”

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Era il 1962 quando due grandi rivali del grande schermo si ritrovarono a condividere una sceneggiatura. Soltanto un film come “What ever happened to Baby Jane?” poteva avere la suggestione e la potenza di riunire Bette Davis e Joan Crawford in un capolavoro del genere macabro, un capolavoro inquietante e sconvolgente, una metafora ben elaborata di come la solitudine umana possa diventare terrore e di come la gelosia sappia trasformarsi in persecuzione. In una stagione cinematografica in cui i film, molto spesso, radicalizzavano gli ambienti (i loro vizi e le loro virtù) della grande industria hollywoodiana (celebre il noir “Sunset Blvd.” con la grande Gloria Swanson che pone la pietra tombale, finanche grottesca, alla grande stagione del muto), “Che fine ha fatto Baby Jane?” porta all’estremo il fenomeno delle piccole enfant prodige alla Shirley Temple, condannate a una carriere brillante e sfolgorante quanto a un oblio lungo e drammatico. E nel crollo psico-fisico, la piccola Baby Jane trascina anche la sorella, la stella hollywoodiana Blanche Hudson, coinvolgendola in una spirale di tensione psichica che ben presto assume i connotati di una vera e propria patologia. Il film, che ottenne un successo sincero e meritato, fors’anche reso ancor più evidente da una reale antipatia tra le due grandi dive del cinema, era basato sul romanzo di Henry Farrell, edito nel 1960.  Le differenze tra i due prodotti sono evidenti e significative: l’escalation alla violenza viene dipanata nello stesso modo, a partire da una proiezione di vecchi film per celebrare la diva Blanche; e le violenze della sorella Jane si scatenano, accelerate dall’omicidio e alimentate dalle fobie, dalle illusioni e dagli inganni di una mente sconvolta e non più salutare. Tutto si consuma all’interno delle mura gelide di una casa antica, simbolo di un passato che non può essere recuperato, che ricorda ancora – per entrambe – i giorni delle felicità più estreme, pieno di reliquie e di rimasugli polverosi e infranti di sogni e avvenire sfioriti. È una casa che imprigiona, che impedisce contatti, che segrega mentre tutto il mondo, fuori, si chiede cosa accada dentro; ma mentre nel libro è dal mondo esterno che parte il moto di rivolta e la chiave di svolta, nel film la solitudine delle due donne si fa sempre più asfissiante, più claustrofobico, mentre il mondo riesce soltanto a sospettare un disagio sorprendente.

Le differenze tra i due prodotti sono evidenti e significative: l’escalation alla violenza viene dipanata nello stesso modo, a partire da una proiezione di vecchi film per celebrare la diva Blanche; e le violenze della sorella Jane si scatenano, accelerate dall’omicidio e alimentate dalle fobie, dalle illusioni e dagli inganni di una mente sconvolta e non più salutare. Tutto si consuma all’interno delle mura gelide di una casa antica, simbolo di un passato che non può essere recuperato, che ricorda ancora – per entrambe – i giorni delle felicità più estreme, pieno di reliquie e di rimasugli polverosi e infranti di sogni e avvenire sfioriti. È una casa che imprigiona, che impedisce contatti, che segrega mentre tutto il mondo, fuori, si chiede cosa accada dentro; ma mentre nel libro è dal mondo esterno che parte il moto di rivolta e la chiave di svolta, nel film la solitudine delle due donne si fa sempre più asfissiante, più claustrofobico, mentre il mondo riesce soltanto a sospettare un disagio sorprendente.

Jane tenta di recuperare un passato nel quale era lei la stella brillante, la più luminosa; rasenta il ridicolo cercando di trasformarsi di nuovo in un enfant prodige, riesumando le sue sdolcinate canzoni e riprovandosi gli antichi costumi di scena. Ma inconsapevolmente era stata proprio lei l’anima tiranneggiata e sopraffatta dalla sorella, la cui vendetta era stata più lunga e silenziosa ma fors’anche più crudele e meschina.

“Ritorno al mondo nuovo” e il bisogno della libertà

Dalila Sansone

Dalila Sansone

GRAZ – “Ritorno al mondo nuovo” è una riflessione sulla società incastrata a metà novecento, un’analisi in prospettiva alla luce di un pericoloso avanzare nelle direzione delle distopie di inizio secolo. Nel 1932 Aldous Huxley aveva scritto una favola futuristica, descritto un mondo in cui gli uomini nascono in provetta e il condizionamento riflesso è pratica educativa; dove l’ordine sociale è garantito dalla cancellazione del bisogno e dell’emozione. Non organizzazione ma trasformazione degli individui in organismo, entità unica in cui l’individualità corrompe e viene spinta all’autonegazione. Fratello maggiore meno noto di “1984” di Orwell, il “Mondo nuovo” appare molto più vicino alla realtà moderna. Tra il suo libro più famoso e questa raccolta di saggi passano il secondo conflitto mondiale, genocidi, eugenetica, propagande più o meno totalitarie, l’affermazione del consumo di massa: anno 1958. L’autore mette in evidenza l’inquietante parallelismo tra le dinamiche osservabili nella società contemporanea e la descrizione del suo mondo fantastico, una deriva apparentemente incontrollabile condizionata dall’eccesso di popolazione e dalla tendenza alla super-organizzazione, nella quale si affermano forze tutt’altro che occulte ma estremamente abili nell’utilizzare le conoscenze che derivano dal progresso della scienza nell’imprimere una qualsivoglia data direzione. Huxley dà prova, come consueto nella sua saggistica, di profonda conoscenza della scienza del tempo, cita esperimenti, studi, risultati e coincidenze tra prove di laboratorio e concretizzazioni storiche. L’effetto è quello di un documentario virato seppia, un passo più in là del bianco e nero ma ancora troppo precoce per la definizione dei colori. Huxley è una di quelle menti che ha visto sempre oltre la contemporaneità, di cui aveva imparato a leggere le sfumature e a prevedere ogni implicazione, soprattutto a coglierne dinamiche sottili, apparentemente innocue ma di ferocia inaudita. I poteri forti non si affermano permanentemente con la coercizione e la brutalità: il potere è assoluto solo quando capace di non farsi riconoscere come tale e mimetizzarsi in ordine naturale. L’individuo non si obbliga si educa.

La chiave di volta, esattamente come in natura, sta nella diversità, condicio sine qua non per l’affermazione della libertà. Libertà che è prima individuale poi collettiva: non esiste resistenza che non passi per il riconoscimento di principio della libertà individuale fondata su diversità e unicità. Ma la libertà deve anche essere conquista e difesa costante, incentrata sulla constatazione dei fatti e l’enunciazione di valori. La difesa dell’umanità dalle derive totalitarie dell’educazione (e del consumo) di massa non può che passare attraverso l’educazione (o contro educazione) individuale alla libertà a cui va riconosciuto il rango di valore supremo.

Non c’è spazio per le impressioni, ottimistiche o pessimistiche, conoscenza ed educazione individuale alla libertà equivalgono alla costruzione di spirito critico, l’unico a cui fare appello per osservare circostanze e fatti e trarne le dovute conseguenze. La storia insegna che la categoria dell’assolutismo di giudizio è fondamentalmente sbagliata ma anche che l’unica forza di opposizione alle derive assolutiste è l’osservazione critica. Chi crede nella libertà come valore supremo non si trincera dietro l’enunciazione di un diritto astratto ma rinnova costantemente le condizioni che ne rendendo effettivo il riconoscimento. Per necessità, per dovere e per istinto di sopravvivenza.

“Le braci”: la verità non risiedere in pochi fatti polverosi.

Dalila Sansone

Dalila Sansone

GRAZ – Esistono scritture potenti: mani che imprimono alle parole sui fogli la plasticità delle emozioni, rendendo vive le passioni, quelle che ardono e mentre bruciano consumano ciò di cui si alimentano, eliminandone la fisicità ma non la forza. “Le braci” di Sándor Márai è esattamente questo, l’equivalente della scultura in letteratura, la tensione che cresce sulla corda di un arco teso fino all’istante prima di scoccare il tiro. È il racconto di una notte: un incontro atteso quarantuno anni, preparato per tutto quel tempo e il compimento di ogni attimo di vita vissuta fino a quel momento. Due amici di una volta che si ritrovano davanti al fuoco di un camino in una notte di fine estate, consapevoli di prendere parte all’ultimo atto di un duello da combattere, ciascuno con la propria esistenza, una resa dei conti che solo la presenza dell’altro rende concreta.

Cresce la narrazione, attraverso i pensieri del generale, dall’arrivo di una lettera alla partenza di Konrad all’alba del giorno successivo. I ricordi ricostruiscono il passato, un passato di fatti la cui consistenza si sgretola lentamente, inesorabilmente, nel rincorrersi di momenti cristallizzati nell’istante esatto in cui si sono compiuti e l’alternarsi di emozioni troppo fragili e inesperte quando sono rimaste ancorate alla mente, fissate per sempre. La sensazione è che siano stati loro, momenti ed emozioni, a vivere nel frattempo e non le esistenze che hanno scandito, modellandosi, acquisendo identità e potenza.

La ricerca della verità che cos’è? Le risposte hanno bisogno della formulazione di domande ma riuscirci, arrivare alla domanda, può richiedere il tempo di una vita e non ha presunzione di compimento. Diviene una sfumatura dell’esistenza che non ammette categorie fisiche, abolisce il tempo e permea l’essere. Le categorie, quelle categorie insufficienti che rispondono allo spazio e al tempo, vengono sostituite da una dimensione che vive una morte inesorabile nel silenzio, nella sua continua e inevitabile tensione verso lo scandire delle parole che la motivano: l’attesa. Attesa della verità, che non può risiedere in pochi fatti polverosi: conoscere i fatti non è abbastanza.

Le braci ardono a differenza delle ceneri. Nelle braci langue la forza delle fiamme che le ha generate. Quello che brucia vive e quando si consuma, prima di spegnersi, è pronto a riaccendersi e ardere d’intensità pari all’incendio di un tempo indefinito precedente. Basta il passaggio di un alito di vento.

Di fronte alle braci che riprendono vigore, consumando le risposte dei fatti che invece diventano cenere, dopo un’attesa durata più a lungo di quegli stessi fatti, non importa più cosa abbia scatenato la passione, da dove sia provenuta la prima scintilla, solo che lo abbia fatto. E la ricerca del senso si scopre il senso stesso.

“Un grande artista, mesdames, non è mai povero”.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

AOSTA – Saper raccontare storie è un dono; un’abilità che, come le Mille e una notte insegnano, può persino salvare la vita. E sicuramente offre un’opportunità inestimabile di non perdersi ed esser ricordati. Karen Blixen sapeva raccontare storie. Sapeva costruire personaggi. Sapeva calibrare dialoghi, ricchi ma essenziali, dove neppure una parola – neanche una virgola – era fuori posto, né superflua. E uno dei massimi capolavori della sua arte di tessitrice di storie è senza dubbio “Il pranzo di Babette”, scritto nel 1958.

Babette è una misteriosa donna francese che, fuggita dalla Parigi dove era fallita la scommessa rivoluzionaria della Comune del 1871, si rifugia in un fiordo della Norvegia, assente anche dalle carte geografiche; lì, indirizzata da un suo conoscente francese, il noto cantante d’opera Achille Papin, va a cercare aiuto da Martina e Filippa, due anziane signore, figlie di un famoso decano protestante che, negli anni addietro, aveva fondato un movimento religioso di grande successo.

La vita di Babette si cristallizza così, per più di dieci anni. Mai un evento a rompere la quiete sonnolenta del borgo, mai un incontro, una parola che non fosse strettamente necessaria, mai un ricordo della sua patria, la Francia lontana, dove aveva perso tutti i suoi cari e il suo misterioso lavoro. Ma ben presto arriverà il momento, anche per Babette, di tornare a brillare, anche solo per un istante.

La storia di Babette è una deliziosa metafora della vita dell’artista, declinata – come non avrebbe potuto fare altrimenti – nella figura di una donna. Babette è cuoca: a Parigi era stata chef, caso quanto mai raro a quei tempi, e lavorava nel ristorante più rinomato della città. La sua creatività, il suo estro culinario (che si confonde con quello artistico) le avevano persino fatto creare dei piatti nuovi, assolutamente unici, inconfondibili. E sono quegli stessi che il generale Lowenhielm – l’unico a portare un po’ di colore ed emozione alla riunione dei puritani – riconosce e attraverso i quali si smarrisce ricordando il suo passato di giovanotto, quando i piaceri terreni erano i soli a esser ricercati ma anche quando la speranza per il futuro era la premessa della felicità.

La storia di Babette è una deliziosa metafora della vita dell’artista, declinata – come non avrebbe potuto fare altrimenti – nella figura di una donna. Babette è cuoca: a Parigi era stata chef, caso quanto mai raro a quei tempi, e lavorava nel ristorante più rinomato della città. La sua creatività, il suo estro culinario (che si confonde con quello artistico) le avevano persino fatto creare dei piatti nuovi, assolutamente unici, inconfondibili. E sono quegli stessi che il generale Lowenhielm – l’unico a portare un po’ di colore ed emozione alla riunione dei puritani – riconosce e attraverso i quali si smarrisce ricordando il suo passato di giovanotto, quando i piaceri terreni erano i soli a esser ricercati ma anche quando la speranza per il futuro era la premessa della felicità.

Spenderà tutti i soldi vinti in una lotteria, Babette. Li spenderà perché è l’unico modo, quello, per poter tornare a essere la grande artista che era, un tempo; quella che riusciva a rendere felici gli uomini con i suoi pranzi; quella che, costretta all’esilio, non smette di essere un’artista ma sente sempre il bisogno, quasi un imperativo morale, di poter dare sempre il massimo; perché “un grande artista, mesdames, non è mai povero”.

“Che cosa ti aspettavi?”

Dalila Sansone

Dalila Sansone

GRAZ – È la domanda che Stoner scandisce ripetutamente alla fine del romanzo, la domanda che sa non appartenergli per sé stesso o per la sua storia bensì perché arrivato al momento di confrontarsi con la vera consapevolezza. “Stoner” di John Williams è un libro pubblicato negli Stati Uniti nel 1965 e edito in lingua italiana da Fazi editore solo quest’anno. È un crescendo eccellente che annaspa nella parte iniziale, languendo in una grigia monotonia, quasi che la vita riflettesse il colore degli occhi di Stoner, dove l’emozione è relegata a un balenare improvviso quanto effimero, un fulmine la cui rapidità fa dubitare persino della sua esistenza. Ma poi accade qualcosa, accadono tanti qualcosa, e il sentore di fallimento, mai pronunciato, mai paventato, si dilegua e dalle scale di grigio emergono i colori, emerge la luce che accompagna espressioni piene dell’esistenza di uno zelante professore della Columbia University.

Ma non esistono i lieto fine, non esistono le morali da favole riduttive perché la realtà è molto più complessa e anche la felicità sa che prima o poi la sua consacrazione passa per l’abdicazione. E così la luce torna a scivolare in quei toni di grigio che non sono metaforici ma vere descrizioni di ambienti e colori; compare il senso di vuoto nello spegnersi della passione, di qualunque passione, che ha la conseguenza devastante di vanificare tutto anche ciò a cui non è apparentemente collegata. Poi ritorna il quotidiano, ritornano i ruoli e accade anche che l’amarezza scuota e sia la spinta a opporsi a un certo fluire della vita che appare inutile ma i risultati “sono solo vittorie ottenute con la noia e l’indifferenza” e non cambiano niente.

Forse nessun dettaglio è davvero rilevante e a quelli che abbiamo ritenuto tali, e ai quali si è stati costretti a rinunciare, la attribuiamo noi l’irrilevanza nel tentativo di farne la radice del distacco prima dall’emozione, poi dalla memoria. È un modo di inscenare l’esistenza, portare avanti il teatro della propria vicenda personale, guardando avanti e evitando di voltarsi indietro nella convinzione imposta che non ci sia niente da ritrovarci. Tutto questo fino a quando proprio dall’osservazione di un dettaglio, al termine di una vita trascorsa dagli anni venti al secondo dopoguerra inoltrato, è l’analisi di una presunzione di fallimento (questa volta evocato) che spinge a farsi quella domanda – Cosa ti aspettavi? –. La risposta sta nella consapevolezza del peso dell’accumularsi di quei dettagli. “La coscienza della sua identità lo colse con una forza improvvisa, e ne avvertì la potenza. Era se stesso e sapeva cosa era stato.”

Il merito di Williams e di aver descritto un’esistenza anonima (potentissima la frase breve, concisa, che segnando un passaggio della storia di Stoner finisce col descriverne profondamente l’animo: “Imparò il silenzio e mise da parte il suo amore”) lasciandola sempre tale con una prosa assolutamente lontana dall’esistenzialismo fine a sé stesso. La lingua racconta in maniera semplice, un semplice che sa di naturale, a volte quasi di inevitabile, divagando solo nello spazio lasciato all’erudizione a sottolineare la distanza tra l’esistere, la vita vissuta di un uomo, e i tentativi di volerla forzatamente ricondurre a delle categorie. Tentativi che non ne esauriranno mai comunque la comprensione e che troppo spesso finiscono per distogliere l’attenzione dall’aspetto più dirompente di quelle vite vissute: l’unicità.