Giorgia Sbuelz

Giorgia Sbuelz

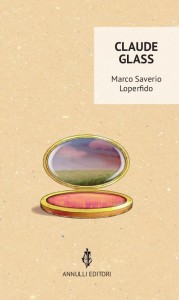

ROMA – “Il Claude Glass, molto in voga oggi, è uno specchietto portatile nel quale il viandante può scorgere scene di paesaggio condensate e soffuse dalla pastosa luminosità delle sue visioni, convesso e leggermente affumicato. Serve quindi a contenere in uno spazio ristretto i contorni dell’ampio panorama che ha alle spalle.” Così scriveva in una missiva Robert Grave nel 1792, cercando di esporre al suo destinatario le caratteristiche di un oggetto indispensabile a un pittore paesaggista del secolo dei lumi. Di rimando, Sebastiano Valli cerca di spiegare all’amico di penna cosa sia invece un obiettivo a specchio, cioè il corrispondente fotografico del Claude Glass nel 2012.

E così, circoscrivendo un paesaggio nel perimetro di uno specchio, si finisce pure per restringere la linea del tempo in un punto specifico, azzerando definitivamente le distanze di un’amicizia, altrimenti impossibile, tra due ragazzi separati da secoli di storia. Robert e Sebastiano calcano infatti le stesse magnifiche terre, quelle della Tuscia, con un approccio differente, non solo per epoca, ma anche per inclinazione personale, sebbene i punti di contatto fra i due siano sorprendenti.

Robert è un giovane benestante inglese approdato in Italia per il consueto viaggio di formazione, si lascia infiammare dall’entusiasmo ad ogni scorcio di Bel Paese, non importa che sia un rudere o una cascata, in ogni testimonianza del passato o nel rigoglio di una natura brada quanto seduttrice, sente sgorgare un dirompente senso di bellezza e di vitalità che riversa in ogni lettera, depositata poi nell’incavo di una farnia. I messaggi sono prodigiosamente rinvenuti da Sebastiano ai giorni nostri, all’interno di un mobile anni sessanta che giace invenduto nel negozio di un robivecchi. A queste missive Sebastiano risponde, dando il via ad un rapporto epistolare, certamente non senza sospetto ed incredulità iniziale, ma poi si lancia con ardore alla scoperta di un’amicizia fuori dal comune.

Sebastiano ha trent’anni, vive a Soriano nel Cimino e di mestiere fa il fotografo, o meglio lo vorrebbe fare, poiché vittima della crisi che ha investito tutta la nazione, si arrangia come può con impieghi di riparo finendo per lesinare su ogni cosa, che sia un pasto come un tragitto in auto, lasciandosi spesso andare ad un’amara malinconia data dalla consapevolezza che il futuro in cui vive rispetto a Robert , non è stato in grado di mantenersi all’altezza del passato.

Un carteggio che sfugge ad ogni regola spazio-temporale, che segue unicamente la logica di una sincronicità onnicomprensiva fino ad una lenta sovrapposizione di anime fra i due, con un’adesione tale che al lettore non resta che domandarsi chi sia realmente Robert e chi sia Sebastiano, o perlomeno chi stiano diventando mano a mano che la loro amicizia s’ incrementa. Entrambi i ragazzi amano i paesaggi e le architetture della terra italiana, ma mentre Sebastiano patisce per ogni mancanza o arretratezza, paradossalmente più presenti nella sua epoca che in quella dell’amico, quest’ultimo, dall’altra parte del tempo, rilegge ogni imperfezione come un valore aggiunto al fascino dei luoghi e delle circostanze. Così sprona il ragazzo a non stigmatizzare la sua era e, sebbene il futuro gli sia stato descritto come cupo e asfittico, rilancia il suo appello a vivere una vita piena e consapevole attimo per attimo, nutrendosi della vita stessa nelle forme in cui si presenta di occasione in occasione. Un’euforia quella di Robert spesso cieca, talvolta ingenua, ma così ben argomentata da esser infusa nell’animo di Sebastiano, che rigenerato sarà in grado di cogliere ed accogliere una nuova visione di se stesso e della sua terra.

Claude Glass di Marco Saverio Loperfido, edito da Annulli, è un romanzo che offre diversi livelli di lettura. Un viaggio attraverso i luoghi, quelli tra Siena e Viterbo, e un viaggio attraverso il tempo. Una guida accurata quanto inaspettata per godere degli scenari italiani da una prospettiva del tutto moderna, colta però da un ragazzo antico. Un romanzo che attraverso l’espediente epistolare tratta con levità tematiche storiche, filosofiche e artistiche. Vengono citati personaggi illustri come Johann Gottfried Seume, il teologo scrittore che percorse a piedi l’Italia intera, ma anche Goethe, il paesaggista inglese John Warwick Smith e David Thoreau. E si parla d’amore, quello fra uomo e donna, di quello che dovrebbe essere e di quello che è, concetto esteso anche all’Italia intera, così come la viveva e l’amava un ragazzo inglese nel suo Grand Tour:

“L’Italia per noi stranieri è un sogno e io posso solo suggerirvi che se un giorno avrete voglia di risvegliarla, perché è pure giusto che un popolo viva la propria storia guardando anche al futuro, adeguandosi al passo del resto del mondo, fatelo, ma nel farlo non rinnegate quel sogno, portatelo più possibile con voi nel cuore, perché non è un fardello, ma un presagio per rimanere felici (…)”