Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – La domanda chiunque di noi se la sarà fatta, almeno una volta nella vita. E la risposta non è mai troppo scontata. Nel caso di Erma Bombeck, però, diventa lo spunto per una divertente disamina della propria condizione esistenziale. Giornalista di costume e sensazionale osservatrice degli attimi, Erma Bombeck ha per anni divertito l’America e il mondo raccontando la saggezza mietuta nelle sue lunghe giornate di casalinghitudine, quando il lavoro è titanico ma mai riconosciuto. Erma approdò tardi alla parola scritta, dopo una vita dedicata alla famiglia e alla casa: “Abbassare il coperchio della tazza del cesso dieci volte al giorno non basta a realizzarmi”; divenne così una delle penne più ricercate e pagate del giornalismo americano, scrivendo centinaia – forse più di 4000 – di articoli di costume, nei quali la housewife divenne la protagonista assoluta, imponendo la sua presenza e decretando la sua importanza nella società statunitense, senza rinnegare la sua importanza e il suo lavoro di profonda devozione.

“Se la vita è un piatto di ciliegie, perché a me solo i noccioli?” (Longanesi & Co. 1980) è un’indagine sfiziosa e sagace della vita di una casalinga, la “Fata Turchina”, che diventa exemplum condiviso da milioni di altre casalinghe sparse per il mondo, nella quale tutte si ritrovano e possono, scherzando, crearsi comunità e condividere la sorte: “Ecco di cosa tratta questo libro. Della sopravvivenza”. Lo stile della Bombeck è accattivante, con improvvisi lampi e folgorazioni sagaci, intelligenti, mai volgari né banali; con coraggiosi cambi di prospettiva e di punti di vista, che accrescono l’ironia e mortificano il grottesco. Come nel caso dell’incontro/scontro tra uomini e donne, tra Venere e Marte: “Una donna può girare per il Louvre, a Parigi, e vedere cinquemila quadri da togliere il fiato appesi alle pareti. Un uomo può girare per il Louvre, a Parigi, e vedere cinquemila chiodi infissi in quelle stesse pareti. È questa la differenza fondamentale”.

“Se la vita è un piatto di ciliegie, perché a me solo i noccioli?” (Longanesi & Co. 1980) è un’indagine sfiziosa e sagace della vita di una casalinga, la “Fata Turchina”, che diventa exemplum condiviso da milioni di altre casalinghe sparse per il mondo, nella quale tutte si ritrovano e possono, scherzando, crearsi comunità e condividere la sorte: “Ecco di cosa tratta questo libro. Della sopravvivenza”. Lo stile della Bombeck è accattivante, con improvvisi lampi e folgorazioni sagaci, intelligenti, mai volgari né banali; con coraggiosi cambi di prospettiva e di punti di vista, che accrescono l’ironia e mortificano il grottesco. Come nel caso dell’incontro/scontro tra uomini e donne, tra Venere e Marte: “Una donna può girare per il Louvre, a Parigi, e vedere cinquemila quadri da togliere il fiato appesi alle pareti. Un uomo può girare per il Louvre, a Parigi, e vedere cinquemila chiodi infissi in quelle stesse pareti. È questa la differenza fondamentale”.

La realtà è la sua materia, che poi plasma per approdare là dove pareva troppo scontato approdare, ma dove effettivamente si nascondono le verità più vere e profonde. Non c’è mai un racconto fuori posto, un’esperienza eccessiva e inutile, un affondo inopportuno. Non c’è mai una valutazione stridente, o un concetto che non possa dirsi condivisibile. Gli aneddoti e le esperienze sono deliziose, golose, nutrienti, sane nel senso più pieno e completo della parola. Ed è la stessa famiglia della Bombeck il campionario di infiniti teoremi e postulati, una sorgente naturale di inesauribile vita: i figli e il marito diventano quasi dei casi da studiare, da analizzare con uno sguardo tagliente come bisturi, ma mai freddo, asettico: “Nessuno sa che cosa aspettarsi della vita! Ma io ho il terrore di lasciare questo mondo senza che nessun altro membro della mia famiglia sappia sistemare un rotolo nuovo di carta igienica sull’apposito sostegno”. Perché al di là di tutto, l’amore e la dedizione della donna-moglie-casalinga tracima e perdona. Non dimentica, ma perdona, sublimando l’evento e creandolo vita sempre migliore; vita per migliorare: “Ma soprattutto ti ho amato abbastanza da continuare a dire ‘No’ anche sapendo che mi avresti odiato. È stata questa la decisione più difficile”.

Avrà, insomma, pur sempre parlato della tazza del cesso, Erma Bombeck; ma ne ha parlato sempre col massimo rispetto!

Categoria: Letture vintage

La “Spedizione notturna nella mia stanza” e le possibilità del viaggio.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Difficile è credere che i migliori viaggi si facciano soltanto con la fantasia, senza spostarsi dalla propria stanza e senza mettersi in viaggio, senza sporcarsi di polvere i sandali. Difficile è concepire il cammino senza la prospettiva di un fisico sentiero, di uno spostamento da qui a lì, da qua a là. François-Xavier de Maistre, scrittore sabaudo dall’avventurosa vita, pare contraddire codesta affermazione, con due viaggi compiuti nella sua stanza, delimitata da quattro pareti, un soffitto e un pavimento ma che, di fronte ai suoi occhi e alla sua mente fantasiosa, si espande e si scontorna, abbattendo gli a-priori di ogni uomini e plasmandosi non-luogo fisico. La “Spedizione notturna nella mia stanza”, di cui esiste un’edizione del 1832, pubblicata da Annesio Nobili, stampatore di Pesaro, tradotta dal francese da Paolina Leopardi, è la cronaca di un’avventura un po’ anomala ma non assurda. Quella di un ragazzo che, pur di non soccombere alla noia della solitudine, riesce a squadernarsi il limitato spazio che possiede e a farlo diventare una terra di conquista senza fine, dove gli unici limiti son quelli che lui si impone: “Il tempo mi sembra una cosa talmente inconcepibile da farmi credere che non esista realmente e che quanto chiamiamo tempo sia soltanto una condanna del pensiero”. Tutto il giovane trova il coraggio di superare, tutti i rischi si assume pur di sollevarsi e trovare nuovi spazi da battezzare, pur nel limite dei confini: “Ogni attimo della nostra vita è una creazione nuova, un atto dell’onnipotente volontà”.

La grande lezione di de Maistre è che non c’è mai fine al pensiero umano, non c’è mai un limite alla fantasia dell’uomo, non c’è mai potere più inesauribile del suo desiderio di spingersi oltre. La curiosità è il motore umano, il desiderio incessante di arricchire l’orizzonte, la visione prospettica, il contenuto empirico: “Gli avvenimenti della nostra vita non possono avere un’origine diversa, e sarebbe il massimo della follia attribuirli al caso”. Tutto questo accompagnato da un’ironia, da una sagacia, da un amore pel grottesco che rendono più lieve anche la più profonda e pesante delle verità, la più ingombrante delle ricerche. “Ricorda che l’ironia ti salverà la vita” canta Fiorella Mannoia e François-Xavier pare averlo saputo già molti lustri prima, quando la penna poteva farsi spada, e la spada ferire senza scorrimento di sangue ma ugualmente pungente e dolorosa.

C’è anche spazio per l’amore, in questa breve fuga dal mondo; un amore declinato nella condizione, per lo scrittore, la più possibile pura e perfetta, quella del silenzio, quando non c’è bisogno di nessuna conferma, di nessuna sillaba fuori posto né luogo, di nessun assenso per essere autorizzata: “La giornata è sempre troppo breve quando la si passa accanto alla persona amata; e il silenzio è interessante quanto la conversazione”. C’è posto per ogni scheggi dell’uomo, in questa breve spedizione. Breve di lunghezza ma non di respiro, perché de Maistre riesce a condensarci tutto l’uomo, a mantenerlo integro nella costruzione della sua memoria, scandito dai suoi tempi e dagli innegabili suoi momenti: “il ricordo del passato, il sentimento del presente e la previsione dell’avvenire s’annullarono in me”, squadernando un uomo che fosse umanità e un’umanità che potesse identificarsi in un singolo uomo.

François-Xavier de Maistre monta in sella alla finestra, la cavalca come fosse cavallo bianco di principe, e parte alla conquista del mondo che non scorge, di quello che dorme nell’oscurità della notte. Ma che, per questo, è ancor più nostro; perché là possiamo essere quel che più vogliamo.

“I graffiti nel castello di Issogne in Valle d’Aosta” e le vite graffiate sui muri.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Non è così innovativa la mania pei graffiti, quella voglia che i writers hanno di colorare i muri delle città e narrare storie, lasciare tracce, far gemmare d’un segno il corso del tempo. Si è sempre scritto, si è sempre incisa la pietra. E paradossalmente il lavoro di Omar Borettaz, su “I graffiti nel castello di Issogne in Valle d’Aosta”, ci mostra come quel gesto, che oggi è maleducazione, sia un’importante fonte di informazioni su la vita che fu e le persone che, quella vita, popolarono. Il libro, edito da Priuli & Verlucca nel 1995, tratteggia un viaggio senza tempo attraverso le idee, le scritture, le espressioni di persone anonime che hanno cristallizzato un attimo della loro vita su una parete e che ci raccontano un passato appassionante.

Molti sono anonimi, i poeti di Issogne: in pochi hanno reso personale la propria materialità, proprio perché non era prerogativa del tempo pensare all’unicità della persona, o perché, magari, come ai giorni nostri, l’anonimato dava coraggio e una voce più potente. Il più antico è del 1489, quando Giorgio di Challant cominciò a trasformare l’antico maniero di famiglia in una residenza signorile, con il posizionamento della celebre fontana del melograno, in ferro battuto. Chiunque sia passato, viandante o soldato, ha approfittato dello spazio, conquistandosi il suo posto tra i graffiti. C’è tutta la vita possibile, sui muri di Issogne, che pare guidato da un estraneo progetto: c’è l’amore e la saggezza, c’è l’irrisione e l’ironia, c’è la morte e la risurrezione, c’è il coraggio e la paura, c’è il luogo e ogni altro altrove. Non si tratta comunque di affreschi deturpati ma di potente vita che affiora e si converte in arte; in quella di ogni giorno, per la quale tutti possiamo diventare poeti.

C’è chi parla del proprio viaggio, di quello che magari lo ha condotto a Issogne (adi 3 iunio arivai qua / più morto di vivo, un tale Barbero, nel 1568), o di quello che, a breve, lo allontanerà (Quando io penso al partir / io penso al morir). C’è chi usa antiche saggezze per dare forza e coraggio (Omnia vincit amor, di virgiliana memoria), e altri che usano il muro come unico modo per sfogare i loro dolori, per sapersi in un certo modo ascoltati e non traditi (1577 / Per non monstrar ill moi duolore / tal volta rido che crepe ill cuore / Thoma di Druenvaldtd / von Nuremberg). C’è anche chi non può rinunciare a battute e immagini scurrili e chi si diverte a importunare gli altri, chiunque siano (W Marqantoine et ces gros couillon). Ci sono anche iscrizioni moraleggianti, che tentano di educare chi, per caso o per destino, poserà gli occhi: Dum tempus habemus / operemus bonum; altre, invece, esortano all’opposto, prospettando valori ben diversi: Homo sine pecunia / est corpus sine anima. Qualcheduno si lamenta delle delusioni della sua vita (Maledictus homo qui confidit in homine), altri giocano e scherzano con le sillabe, lasciando trapelare tutta la loro triste esperienza, in una sentenza che pare non aver appelli: S’offrir faict souffrir 1607. E poi c’è anche chi si diverte a sbeffeggiare tutto il mondo, secondo modalità che sono ancora oggi concretamente utilizzate: Omne animal habet culum / tu qui legis pone nasum.

“Storia delle Olimpiadi”: storie di uomini e donne.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Significherà pur qualcosa se uno studioso di Dante, autore di un commento della Commedia diventato caposaldo della critica letteraria, si è imbarcato nell’avventura di raccontare imprese sportive. E non imprese sportive in generale, ma l’evento sportivo per eccellenza, già fondante dell’antichità classica per più di un secolo, che fu riesumato e riproposto alla fine del XIX secolo dal barone francese Pierre De Coubertin: i Giochi Olimpici. Stefano Jacomuzzi compilò questa “Storia delle Olimpiadi” per Einaudi nel 1976 dopo l’insanguinata edizione dei giochi di Monaco 1972 che parvero pietra tombale dello spirito olimpico. Questa storia è stata completata, fino alle olimpiadi di Pechino 2008, dalla coppia di fratelli giornalisti Giorgio e Paolo Viberti e pubblicata nel 2011 da SEI Frontiere.

Jacomuzzi principia a raccontare dai prodromi delle Olimpiadi, da quel primo desiderio concretato in un progetto mondiale: dalla lungimiranza del barone De Coubertin, dalla potenzialità del suo sguardo e del geniale intuito che ebbe nel rievocare e nel riportare in vita una competizione che, col passare degli anni, non fu soltanto sportiva ma divenne sociale e persino politica, dall’edizione di Berlino 1936, “irta di svastiche” in piena affermazione di Hitler, alle edizioni dei boicottaggi incrociati di Mosca 1980 e Los Angeles 1984, dalle Olimpiadi del centenario di Atlanta 1996, interamente sponsorizzate dalla Coca-Cola, fino all’Olimpiadi di Pechino 2008 che decretarono e sancirono la potenza mondiale della Cina. Jacomuzzi racconta con ironica leggerezza gli episodi più potenti che hanno definito le Olimpiadi e le hanno significate: dalla celeberrima maratona di Dorando Pietri a Londra 1908, alla triste vicenda del giovane Fabio Casartelli, oro nel ciclismo a Barcellona 1992, dal primo oro olimpico conquistato dall’Uganda con John Akii Bua a Monaco 1972 al dramma umano ed esistenziale di John Thorpe “Sentiero lucente”, atleta pellerossa che vinse pentathlon e decathlon a Stoccolma 1912 e si vide togliere le medaglie per una futile diatriba tra professionisti e dilettanti.

Stefano Jacomuzzi non trascura il suo essere letterato, non abdica al ruolo di scrittore forbito e consapevole della lingua, tanto da creare quello che i suoi figli, Ulisse e Vincenzo, definiscono nella presentazione “Al lettore” del volume come “il suo romanzo più bello”. E di romanzo effettivamente si tratta perché Jacomuzzi non presta tanto attenzione ai risultati ottenuti, ai tempi della corsa, ai record dei lanci, alla potenza delle falcate con cui si vince l’oro, ma porge la sua – e veicola la nostra – attenzione sulle storie, sui drammi, sulle felicità, sulle casualità e le tragedie di persone che vincono per un giorno, in un attimo, e diventano immortali per sempre. Ogni uomo e ogni donna sono infatti pura narratività e ogni loro racconto, ogni loro evento o impresa, può diventare letteratura. Di quella più genuina.

“Tre racconti”: l’acqua fresca che si legge.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – In afose serate d’estate come quelle che stiamo vivendo non ci potrebbe essere lettura più adatta. Lo stile di Piero Chiara è esplosivo, divertito e divertente, quasi una risata tramutata in sillabe che si rincorrono e si legano. I “Tre racconti”, editi da Mondadori nel 1974, sono un trittico sorprendente di “disponibilità narrativa”: si spazi, infatti, da un racconto di astrusa indagine storica, a uno di analisi caratteriale a uno di pittoresco dipinto di costume e società. E nessuno dei tre fallisce, ma ognuno di loro ha il tocco decisivo e fondante dell’esperimento riuscito; e difficilmente migliorabile.

Sono tre racconti affilati di sottile ironia e additanti una grottesca valutazione del reale, perché non rinunciano – ma, anzi, proprio lì insistono – scherzare sugli elementi più assurdi e contraddittori delle vicende, quelli più ironici, quelli che sollevano la punta delle labbra ma non fanno esplodere in risate isteriche. Il sentimento, insomma, che anche per Pirandello era il più difficile da suscitare, ma parimenti il più utile. Sono tre racconti, tre favole limpide e fresche, come acqua di nevaio. Sono tre esperienze di narratività che meravigliano e stupiscono, che incitano a girare pagina e continuare a leggere, e a scoprire le parole.

Nel primo racconto, “Sotto la sua mano”, si parte da un’indagine epigrafica, che nasce dalla consultazione di polverosi volumi in altrettanto polverose biblioteche: cosa ha fatto di così straordinario il Procurator Augusti Tito Cornasidio? Nulla, tranne uno splendido ritrovamento: una parte del mitico e leggendario Colosso di Rodi, la statua considerata una delle Sette Meraviglie del mondo antico. Ma la parte rinvenuta è particolare, imbarazzante: è il gigantesco membro della statua, che Tito Cornasidio considererà sempre come la fonte della sua fortuna. Ma lui muore, e la statua scompare, dimenticata dall’umanità, fino al giorno in cui non sarà di nuovo scoperta e, nell’esigenza di avere ombra per costruire una imponente statua di San Carlo Borromeo, sarà fusa e utilizzata per completare le parti mancanti del santo. Ed è ovviamente divertente pensare come un membro possa diventare costituente della santità.

La storia di una banca – che tanto ha da insegnare anche nei nostri appena iniziati anni Dieci – è la trama del secondo racconto: la storia de “La Banca di Monate”, infatti, diventa paradigmatica della società italiano degli anni appena precedenti l’affermarsi del Fascismo nella pacifica cornice del Lago d’Orta, luogo periferico ma polmone pulsante di iniziativa privata e industriale. L’ultimo racconto, invece, è un’analisi di un carattere, quello de “Il giocatore Coduri”, che muove i suoi passi nel turbine della storia e finisce per esser sempre ammantato di mistero, fino al giorno in cui muore e, anche senza di lui, non cambia nulla per nessuno.

“La carriera di Pimlico” applaudita dagli uomini.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Non è molto dissimile da quella degli uomini la carriera dei cavalli da corsa. Manlio Cancogni ce ne racconta una, in particolare. Quella di Pimlico, un cavallo nato per dover essere educato a correre. “La carriera di Pimlico”, edito da Rizzoli nel 1974, fu un divertente tentativo di nascondere l’uomo dietro la narrazione della vita di un cavallo, provocando una sovrapposizione di coscienze e di destini che pare correre parallelo ma che si intreccia solido e potente. “Gli animali hanno sempre delle risorse”: non c’è verità più vera per un caporazza, per un uomo che, di mestiere, si occupa di loro e cerca di renderli il più vincenti possibile. Come se gli animali esistessero soltanto per la solidità delle loro gambe, per la potenza della loro cassa toracica, per l’attenzione che paiono trasmettere i loro occhi enormi.

Si comincia a raccontare il parto, la prima magia di un cavallo. Si prosegue con la descrizione di ogni successivo momento, dalla prima volta che il piccolo animale si solleva su quattro zampe, per proseguire con le prime controllate uscite dal box, il primo tentativo comandato di farlo innamorare. E poi si arriva alle prime gare, alle prime stagioni durante le quali si testa l’animale e si cerca di capire quanto, su di lui, si possa puntare per il futuro. E se ne raccontano poi le frustrazioni, le sconfitte, le delusioni patite sulle piste, sulle erbe dei circuiti, le corse spezzate seguite con apprensione e trasporto dagli spalti degli ippodromi, stagione dopo stagione, sperando sempre che la puntata non sia persa ma possa fruttare qualche lira, qualche soldo in più.

La narrazione prosegue con un’attenzione chirurgica ai termini, con un ricco vocabolario, acuto e calzante, in cui poche sono le parole e nessuna di queste è fuori posto. Un ricco vocabolario specialistico che non rende per nulla il racconto più distaccato ma che, anzi, lo potenzia di significato, e lo carica di valori e positività maggiori. Per tutto il racconto rimaniamo convinti che l’uomo domini il cavallo, che lo costringa a punizioni e a percorsi di crescita fors’anche estremi, assurdi. Per tutto il racconto pare evidente come l’uomo spinga e sfianchi, porti all’estremo e sopraffaccia ogni animale, per divertimento e senso si onnipotenza.

“Ma l’istinto, quando avverte il pericolo, vale più di un ragionamento”. La sapienza migliore, che l’uomo dovrebbe imparare, è pur sempre quella del cavallo, educato a correre, a sentire il pericolo incombere, a dover spingersi sempre oltre il proprio limite discreto. E alla fine si diventa consapevoli che anche i cavalli – forse – capiscono più di quanto all’uomo non sia sospetto. Oltre a tutto, al di là di tutto, l’uomo sospetta che la vita può essere chiara, manifesta, nota nel più profondo non soltanto a sé stesso ma anche agli animali. Perché il tempo non passa invano, niente può rimanere impunito; per nessuno: “Ma che la vita sia cambiata, forse lo sente più intensamente di me che sto a guardarlo dietro la staccionata”.

Un cielo ancora rosso

ROMA – “Un male universale ha dato loro la possibilità di uccidere persone sconosciute…un male tanto grande per cui essi portano terrore e morte e distruzione senza pensarci, con la coscienza di compiere un dovere”. Il male universale, in virtù del quale gli aerei americani sganciano bombe seminando morte e distruzione nelle cose e nei cuori, è il tema centrale del romanzo “Il cielo è rosso”, scritto da Giuseppe Berto e pubblicato nel 1947.

In una Treviso ridotta ad un mucchio di rovine, l’autore ambienta una storia di estrema disperazione e di miseria, offrendo una sincera ed efficace rappresentazione di quei sentimenti che, pur in terribili momenti, riescono, in qualche modo, ad emergere.

Carla e Giulia, due cugine adolescenti rimaste sole, si trasferiscono in una vecchia casa abbandonata insieme a Tullio, un giovane innamorato di Carla.

Per sopravvivere non ci sono grandi possibilità e il trio si arrangia come può: Tullio si dedica al furto, Carla alla prostituzione. Del gruppo entra a far parte anche Daniele, un ragazzo di estrazione borghese, fragile e ingenuo, ma soprattutto incapace di capire e di accettare i comportamenti degli altri. La solidarietà e un affetto reciproco, tuttavia, rendono i quattro sempre più uniti fino a creare, di fatto, due coppie: una, dall’apparenza più forte e scaltra, costituita da Tullio e Carla, l’altra, più sensibile e indifesa formata da Daniele e Giulia.

Mutare il corso del male universale è, però, impossibile così come trovare delle vie d’uscita e anche i protagonisti non potranno sottrarsi ad un crudele destino.

La loro inaspettata quanto precaria felicità viene infranta dalla morte di Tullio. Il delicato equilibrio si spezza: Daniele non riesce a trovare un lavoro, Carla non è in grado di mantenere tutti, Giulia, piuttosto cagionevole, muore di lì a poco, stroncata dalla tisi.

Per Daniele è un dolore insopportabile. Nulla sembra riuscire a consolarlo, neppure le attenzioni di Carla che si fanno più insistenti. Il giovane si toglierà la vita lanciandosi da un treno, dopo essersi tolto “mantello e giubba” perché potessero servire a qualcun altro.

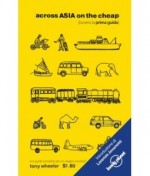

“Across Asia on the cheap”: quando i sogni costano poco.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Ogni sogno ha una partenza. E la partenza, di solito, è sempre il momento più difficile, quello più arduo. Tony e Maureen Wheeler decisero di partire: presero un anno sabbatico, nel 1972, come in quegli anni accadeva a molti: da Londra, a bordo di un minivan, raggiunsero l’Australia, attraversando tutta l’Asia, passando per Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India e il sud-est asiatico. Fu per rispondere a tutte le curiosità dei loro amici che decisero di scrivere un resoconto del viaggio, raccontando le proprie esperienze e mettendo a disposizione di tutti le scoperte e le informazioni che avevano raccolto. Era il 1973 quando fu pubblicata codesta rivoluzionaria guida, dal titolo emblematico nella sua puntuale prolissità: “Across Asia on the cheap: a complete guide to making the overland trip with minimum cost and hassles”; dove hassles sta, ovviamente, per ‘seccature’.

Viaggiare liberi, senza orpelli, senza percorsi prefissati né scadenze da rispettare. Viaggiare liberi, con il solo obbligo di obbedire a sé stessi e alle proprie casualità. Viaggiare liberi sapendo che il viaggio non è solo visitare i luoghi e fotografarsi con il loro sfondo, ma anche – e soprattutto – viaggiare è cogliere la ricchezza umana di ogni incontro e di ogni scontro. Fin da subito, da quella prima guida stampata e pinzata a casa, si caratterizzò lo stile particolare e unico che da sempre contraddistingue le loro guide. Note di colore, acuti commenti, ironie raffinate e descrizioni grottesche accompagnano il viaggiatore alla scoperta dei vari angolo della Terra, insieme a indicazioni precise sulle parti più tecniche del viaggio, da come procurarsi ai visti a quanti soldi portarsi e, soprattutto, a dove sistemarseli per non farseli rubare.

Da questa prima guida le Lonely Planet si affermarono come le migliori guide scritte sul campo, superando anche le polemiche nate nel 2008 quando un autore famoso, Thomas Kohnstamm, dichiarò di aver recensito luoghi e alberghi in cambio di favori (le beate mazzette!) e addirittura di aver inventato passi interi della Colombia per confezionar la guida, senza essersi mai mosso dalla poltrona di casa. Questo perché le guide Lonely Planet hanno fatto la storia del viaggio overland: il paradosso è che, adesso, ogni luogo si fregia della menzione nelle Lonely, diventando tutt’altro che conveniente e, per questo, contraddicendo lo spirito e la missione originaria delle guide stesse.

Da questa prima guida le Lonely Planet si affermarono come le migliori guide scritte sul campo, superando anche le polemiche nate nel 2008 quando un autore famoso, Thomas Kohnstamm, dichiarò di aver recensito luoghi e alberghi in cambio di favori (le beate mazzette!) e addirittura di aver inventato passi interi della Colombia per confezionar la guida, senza essersi mai mosso dalla poltrona di casa. Questo perché le guide Lonely Planet hanno fatto la storia del viaggio overland: il paradosso è che, adesso, ogni luogo si fregia della menzione nelle Lonely, diventando tutt’altro che conveniente e, per questo, contraddicendo lo spirito e la missione originaria delle guide stesse.

Al di là di queste polemiche attuali e recenti, il viaggio di Tony e Maureen Wheeler ha aperto la strada a una nuova concezione del viaggio, e dell’esplorazione del mondo. Di solito, nei viaggi, gli inconvenienti, le casualità che spesso sono a sfavore, vengon considerate sfortune, quasi delle noie. Tony e Maureen Wheeler ci insegnano che, tutto sommato, se non esistessero, il viaggio sarebbe l’occupazione più noiosa di questo mondo. E che non varrebbe neppure la pena di partire.

Le poesie delle donne che creano l’estate.

Giulio Gasperini

Giulio Gasperini

ROMA – Scipione, Caronte, Lucifero… Avranno anche nomi diversi, ma ogni anno arrivano, puntuali e crudeli. Le temperature si impennano, l’umidità stringe in una morsa e le vacanze diventano l’obiettivo primo per chiunque. Ma l’estate è anche una stagione colorata e densa di emozioni, una stagione di libertà e di sogni, nella quale spesso si compiono i cambiamenti ma che, vicina al suo finire, induce ai pensieri e alle riflessioni. È la stagione del riposo, delle pause di cuore e mente, ma è anche il preludio a ogni nuovo inizio e a ogni ritorno di responsabilità. Per i bambini, ad esempio, come ricorda Vivian Lamarque, finiva la scuola e cominciavano i giorni della colonia: “Alla stazione / prima di partire / un pompiere faceva l’appello. / Sedevamo sulle valigie / e i bambini dicevano alle mamme / guarda i bambini delle colonie”.

L’estate è la stagione del mare, dei ricordi che lui spinge a riva, dei tesori che ci concede: come, ad esempio, le conchiglie, che si raccolgono sul bagnasciuga e che, se avvicinate all’orecchio, paiono ritornarci, in altri altrove, la voce del loro mare. Margherita Guidacci conchiglia si finse, e pretese un suo ritorno all’origine: “Non a te appartengo sebbene nel cavo / della tua mano ora riposi, viandante; […] / Io compagna d’agili pesci e d’alghe / ebbi la vita dal grembo delle libere onde. […] / Perciò si duole in me l’antica patria e rimormora / assiduamente e ne sospira la mia anima marina, / mentre tu reggi il mio segreto sulla tua palma / e stupito vi pieghi il tuo orecchio straniero”. Katherine Mansfield, invece, la invoca come cantrice d’eterno, come voce del mito in terra di miti: “Ascolta: la conchiglia iridescente / canta nel mare, al più profondo. / Eternamente giace, e canta silenziosa”. L’estate è la stagione che svuota le città, che le spopola, le rende un deserto di suoni e voci. In pochi calpestano i marciapiedi, ci dice Vivian Lamarque, in pochi si incontrano agli angoli delle strade: rimangono pochi i suoi abitanti e gli altri si macchiano di piccoli grandi crimini, per la furia delle vacanze, per la furia del riposo: “Agosto ce ne andiamo / solo vi lasciamo Milano / vigilate voi, noi assenti / sulle nostre case eleganti / sui bei ladri distinti / sui governanti. / Noi ce ne andiamo, vi lasciamo / i nostri cani adorati / affamati assetati / […] / Vi lasciamo per compagnia / i nostri cani adorati / affamati assetati / e poi piccioni e piccioni / e sotto i piccioni / statue dai grandi nomi / statue rinomate / ma voi come vi chiamate? / Vi abbiamo tolto anche i nomi / nelle nostre città / vigilate voi, voi Persone / che chiamiamo Vù Cumprà”.

Ma l’estate è anche la stagione dei cieli chiari e delle notti dense di stelle, dei pianti delle comete, dei desideri espressi che chissà se prima o poi, nel resto della stagione, si esaudiranno o rimarranno speranze: triste l’estate evocata da Maria Luisa Spaziani, una stagione zuccherina e malinconica, perché il sole abbaglia, è vero, ma crea anche molta ombra: “Scorreva un vento caldo sugli abeti / tenebrosi da secoli, e portava / da fondali africani un grido lungo / come un corno da caccia. Solo il tonfo / delle pigne ritmava il suo ruggito / lontano, quasi musica, e rasente / il disco della luna, rari uccelli / notturni sciabolati sul confine / d’ombra e di luce qui da te giungevano / a portare messaggi che ora il tempo / mi esalta e mi confonde. Fu una notte / di aspettazione, e lento San Lorenzo / si annunciava con pianti di comete, / gigli che si sfogliavano nel buio, / senza mani a raccoglierli”.

E quando l’estate finisce rimane in bocca come un retrogusto amaro: le giornate si accorciano, i colori cambiano, si fanno meno soffocanti, e tutta la natura – secondo Emily Dickinson – pare addobbarsi: “L’acero sfoggia sciarpe più festose / ed il prato si veste di scarlatto – / per paura di essere fuori moda / voglio mettermi un ciondolo”. E la fine dell’estate comporta la fine della festa, la fine del movimento più frenetico: si torna, come dice Patrizia Cavalli, al riposo, alla rilassatezza dei gesti: “Tra un po’ tutti all’inferno. / Però per il momento / è finita l’estate. / Avanti, su, ai divani! / Ai divani! Ai divani!”.

Miseria e vergogna nel romanzo di Federigo Tozzi

Silvia Notarangelo

Silvia Notarangelo

ROMA – Un’esistenza travagliata, una visione cupa della vita, un consapevole abbandono all’inevitabilità degli eventi. La produzione del senese Federigo Tozzi, autore discusso e talvolta poco apprezzato, non può prescindere dal suo vissuto personale e da quella particolare esigenza di cogliere una “qualunque parvenza della nostra fuggitiva realtà”.

“Tre croci”, il suo secondo romanzo “romano”, è scritto di getto, nel 1919, sulla scia di un triste fatto di cronaca di cui Tozzi viene a conoscenza. Una vicenda amara e dolorosa, l’epilogo di tre vite segnate da una decadenza non solo morale ma anche fisica.

Protagonisti sono tre fratelli senesi gestori di una piccola libreria antiquaria, Giulio, Niccolò ed Enrico. La loro inettitudine, la scarsa dimestichezza con gli affari, nonché il comune vizio della gola, determinano il tracollo finanziario dell’attività.

In soccorso dei tre, non privo di qualche personalissimo interesse, interviene il cavaliere Orazio Nicchioli. Tutto inutile, la situazione è disperata. Le scadenze incombono e Giulio, d’accordo con i fratelli, falsifica la firma del cavaliere nell’illusione di poter almeno guadagnare del tempo.

È l’inizio della fine. Lo scandalo, la rovina, il disonore si abbattono sulla famiglia. Dopo essersi addossato tutte le colpe, Giulio non regge alla vergogna e si toglie la vita, avvertendo dentro di sé “una quantità di cose parassite e malvagie che volevano prendere il sopravvento”. Dopo la sua morte, tra Niccolò ed Enrico le cose non vanno meglio, anzi, le tensioni, mai sopite, esplodono e i due si separano. Costante permane, in entrambi, il vizio per i piaceri della tavola e, a distanza di poco, sarà fatalmente proprio la gotta a determinarne il decesso. A ricomporre l’unità familiare, spezzata dalla miseria e dall’infamia, ci penseranno le nipoti ponendo tre croci identiche sulle tombe dei fratelli.